Tabela de conteúdos

Adeus bagunça! Quatro processos que organizam a ecologia de comunidades

Samanta Iop

O objetivo da ecologia de comunidade é entender quais são os mecanismos que geram padrões de riqueza e abundância das espécies na natureza. As perguntas centrais em ecologia de comunidades são: 1) por que algumas comunidades têm maior riqueza do que outras? 2) Por que comunidades apresentam composição de espécies diferentes? 3) Por que as espécies têm tamanhos populacionais diferentes? Apesar do objetivo e das perguntas serem claros, diferentes abordagens ao longo do histórico de pesquisas em ecologia de comunidades têm sido utilizadas para responder essas questões. Por exemplo, para a questão 1 podemos avaliar o efeito das interações entre as espécies através da competição, predação e mutualismo; para a questão 2 podemos verificar a influência da heterogeneidade espacial e temporal, as quais podem gerar composições de espécies diferentes entre as comunidades; para a questão 3 podemos avaliar a migração dos indivíduos entre comunidades e a competição intraespecífica e interespecífica. Aparentemente, temos um grande número de processos que geram os padrões de riqueza, abundância e composição nas comunidades. E para complicar ainda mais, a maneira com que esses processos interagem para determinar a dinâmica de comunidades varia de caso em caso. É por isso que a ecologia de comunidades é considerada uma bagunça, pois diferentes processos podem gerar os mesmos padrões nas comunidades (Vellend 2010).

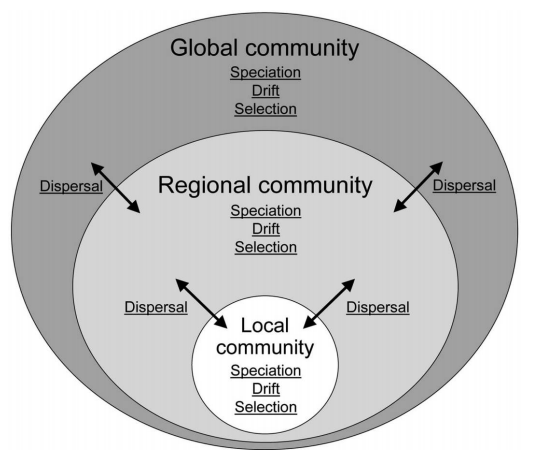

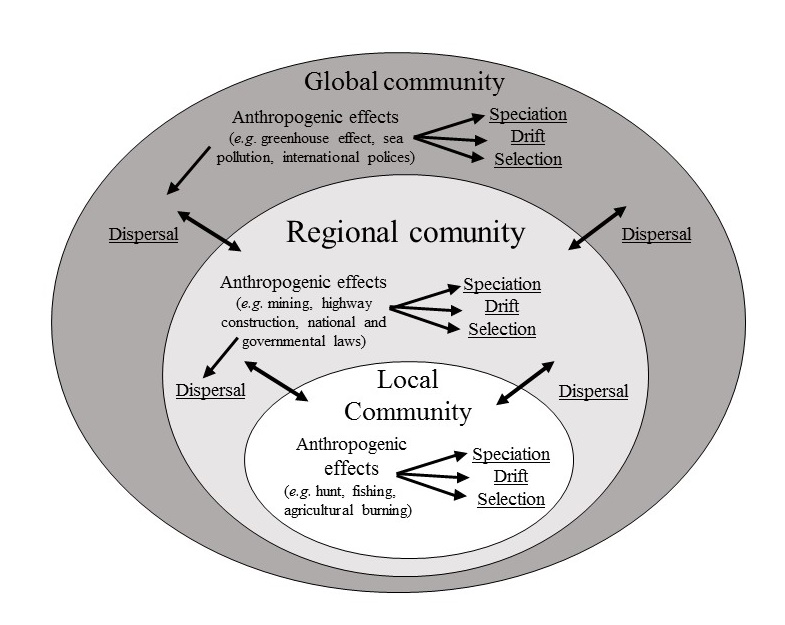

A ‘bagunça’ é um tema recorrente nas discussões sobre ecologia de comunidades, e esta expressão foi associada à ecologia por Laweton no final da década de 90 (Laweton 1999). Porém, com a ajuda do artigo de Vellend (2010), podemos dar adeus a essa bagunça! Vellend (2010) argumenta que os processos podem ser divididos em quatro classes: seleção, deriva, especiação, e dispersão. Consequentemente, todos os modelos teóricos e conceituais em ecologia de comunidades podem ser entendidos/interpretados com relação à sua ênfase nestes quatro processos. A seleção representa diferenças de aptidão determinísticas entre as espécies, isto é, a presença das espécies nas comunidades são determinadas pela interação intraespecífica e interespecífica, e pela interação das espécies com o ambiente. A seleção tem sido frequentemente investigada sob a perspectiva de nicho (ver Chase e Leibold 2003). A deriva representa mudanças estocásticas na abundância das espécies nas comunidades, e é estudada pela visão da teoria neutra (ver Hubbell 2001). A teoria neutra prediz que todos os indivíduos são ecologicamente equivalentes e têm a mesma probabilidade de reproduzir, morrer, especiar e colonizar novos habitats. Assim, possíveis diferenças na abundância das espécies nas comunidades são geradas por flutuações demográficas estocásticas, sendo as características ambientais pouco importantes (Chesson 2000, Hubbell 2001). A dispersão é o movimento dos organismos ao longo do espaço, e sua influência sobre a comunidade está relacionada ao tamanho e a composição das comunidades. Atualmente esse processo é avaliado em pesquisas com metacomunidade (ver Holyoak et al. 2005). Por fim, a especiação gera novas espécies, sendo, portanto, o processo de origem de todas as espécies que ocorrem nas comunidades. Em uma escala local e temporal restrita, a especiação não apresenta muita relevância, e a dispersão pode ser interpretada como a origem das espécies na comunidade. No entanto, para escalas geográficas e temporais maiores, avaliar a especiação é extremamente importante, o que pode ser investigado com a utilização de filogenias (MacArthur 1969, Ricklefs 1987).

Organizar o conhecimento da ecologia de comunidades sob a perspectiva desses quatro processos gera ao menos três benefícios: 1) esclarece as semelhanças e diferenças essenciais entre as muitas abordagens conceituais e teóricas da disciplina, e pode auxiliar inclusive nos livros textos de ecologia de comunidades; 2) permite a articulação de uma teoria geral sobre a ecologia de comunidades, i.e. ‘espécies são adicionadas às comunidades através de especiação e dispersão, e a abundância relativa dessas espécies é então moldada por deriva e seleção, sob a influência da dispersão, os quais governam a dinâmica de comunidades’ (Vellend 2010); 3) encerra as discussões sobre qual modelo ou teoria é mais adequado para o sistema estudado. Em consequência, o cerne das discussões passa a ser sobre qual é o processo que governa a dinâmica da comunidade, ou quais são os processos que estão agindo juntos e qual é a importância de cada um em relação ao grupo e escala do estudo. O objetivo que emerge dessa visão unificadora é de que precisamos desvendar a “caixa preta” da ecologia de comunidades, isto é, acabar com a lacuna entre os processos e os padrões ecológicos e revelar o que faz com que diferentes processos gerem um mesmo padrão (ver figura 3 de Vellend 2010).

Diante do exposto, posso afirmar que o conhecimento em ecologia de comunidades está organizado, e que as futuras pesquisas devem buscar desvendar a ‘caixa preta’ da ecologia de comunidades. A pergunta que emerge agora é: como avançar o conhecimento em ecologia de comunidades e fazer pesquisas de excelência? Vellend (2010) aponta algumas linhas de pesquisa promissoras, a saber: equalização x mecanismos estabilizadores de coexistência (Chesson 2000), controles locais x regionais na estrutura da comunidade (Ricklefs e Schlutes 1993), e o próprio conceito de metacomunidade (Holyoak et al. 2005). É por esse caminho ainda pouco explorado que planejo seguir com minha carreira de pesquisas em ecologia de comunidades, investigando os tópicos que despertam meu interesse, como: i) descrição dos padrões de metacomunidade embasadas em teorias e conceitos ecológics, como as teorias neutra (Hubbell 2001), moderna da coexistência (Chesson 2000) e a partição da betadiversidade (Baselga 2010); ii) avaliação da influência dos processos na dinâmica de comunidades através de experimentos e modelos matemáticos; iii) descrição do padrão de organização de metacomunidades, levando em conta diferentes escalas espaciais; iv) descrição de padrões taxonômicos, funcionais e filogenéticos de metacomunidades. Vale a pena destacar que a avaliação da betadiversidade em metacomunidades tem o objetivo de verificar se a padrão da diversidade é aninhado ou se ocorre substituição de espécies entre as comunidades. E a descrição dos padrões filogenéticos da metacomunidade permite averiguar os processos históricos envolvidos na organização da metacomunidade.

Os tópicos de pesquisa acima citados podem ser investigados com diferentes grupos animais e vegetais. No entanto, eu utilizo anfíbios anuros para testar as teorias e conceitos ecológicas, dado que são bons modelos de estudo porque: a) habitam corpos d’água lênticos (e.g., poças) que têm seus limites facilmente reconhecíveis e podem ser comparados a ilhas isoladas; b) apresentam uma organização complexa das comunidades devido ao modo de vida bifásico da maioria das espécies (adultos habitam ambientes terrestres e os girinos se desenvolvem em habitats aquáticos), c) além de terem capacidade de dispersão limitada. Essas características os tornam extremamente dependentes dos corpos d’água e da matriz que circunda os ambientes reprodutivos. Diante dos argumentos apresentados, é possível utilizar os anuros como modelo para testar teorias e conceitos ecológicos através pesquisas sob a abordagem de Vellend (2010). Por exemplo, a maioria das pesquisas com anuros têm focado na descrição dos padrões das comunidades gerados por seleção, principalmente sobre a perspectiva clássica de nicho. Porém, a deriva (processo neutro) também pode influenciar os padrões da comunidade de anuros. Nesse sentido, Adler et al. (2007) argumenta que as teorias neutras e de nicho focam em processos complementares e que pode ser possível delimitar casos em que a equivalência ecológica, tipicamente neutra, se aplica dentro da perspectiva de nicho. Assim, processos relacionados ao nicho e processos neutros podem ser melhor interpretados com o auxílio da teoria moderna da coexistência, onde os padrões podem ser descritos por mecanismos estabilizadores (relacionados a sobreposição do nicho das espécies) e equalizadores (relacionados a competitividade das espécies). Por outro lado, a avaliação dos processos pode ser avaliada com experimentos em microcosmos; uma pesquisa em potencial poderia incluir a avaliação de como diferentes taxas de dispersão artificial de girinos pode organizar as comunidades de anuros. Para isso, seria necessário coletar girinos de espécies que co-ocorrem e mantê-las em tanques artificiais. Alternativamente, poderia ser testada a influência de processos sobre as comunidades de anuros através de modelagem matemática.

Em resumo, a visão unificadora proposta por Vellend (2010) – na qual somente quatro processos (seleção, deriva, especiação, e dispersão) agem juntamente para gerar os padrões de riqueza, abundância e composição de espécies na comunidade – torna mais fácil o entendimento da ecologia de comunidades. Dessa forma, torna-se possível identificar as lacunas de conhecimento da área, o que permite desenvolver trabalhos de excelência que tenham por objetivo preencher a lacuna entre processos e padrões e, assim, avançar significativamente o conhecimento na ecologia de comunidades.

Referências bibliográficas

Adler P. B., Hillerislambers I., Levine J. M. 2007. A niche for neutrality. Ecology Letters, 10:95–104.

Baselga A. 2010. Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. Global Ecology and Biogeography, 19:134–143.

Chase J. M., Leibold M. A. 2003. Ecological niches: linking classical and contemporary approaches. Chicago (IL): University of Chicago Press.

Chesson P. 2000. Mechanisms of maintenance of species diversity. Annual Review of Ecology and Systematics, 31:343–366.

Holyoak M., Leibold M. A., Holt R. D. 2005. Metacommunities: spatial dynamics and ecological communities. Chicago (IL): University of Chicago Press.

Hubbell S. P. 2001. The unified neutral theory of biogeography and biodiversity. Princeton (NJ): Princeton University Press.

Lawton J. H. 1999. Are there general laws in ecology? Oikos, 84:177–192.

MacArthur R. H. 1969. Patterns of communities in the tropics. Biological Journal of the Linnean Society, 1(1–2):19–30.

Ricklefs R. E. 1987. Community diversity: relative roles of local and regional processes. Science, 235(4785):167–171.

Ricklefs R. E., Schluter D. 1993. Species diversity in ecological communities: historical and geographical perspectives. Chicago (IL): University of Chicago Press.

Vellend, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The Quaterly Review of Biology, 85:183–206.

O potencial do conceito de metacomunidades para entendermos as dinâmicas de comunidades em paisagens alteradas

Rodolfo Mei Pelinson

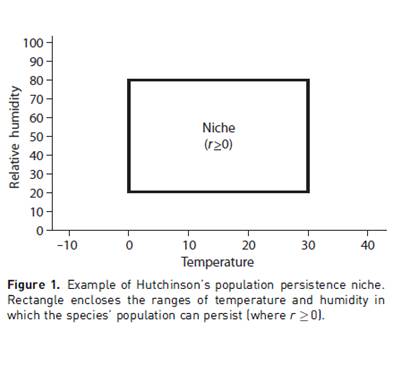

Por muito tempo a ecologia de comunidades considerou explicitamente apenas processos locais baseados em ideias de nicho (HUTCHINSON, 1957, 1959) na estruturação de comunidades, ou seja, as espécies ocorrem apenas em habitats que apresentam as condições ideais para que elas ocorram. Essa ideia se baseia em grande parte em interações entre as espécies, como competição e predação (e.g. CONNELL, 1980). Já a influência de processos de dispersão sobre as dinâmicas e estrutura das comunidades foi considerada explicitamente pela primeira vez após os anos 60 com a Teoria de Biogeografia de Ilhas (MACARTHUR; WILSON, 1967) e mais tarde com a Teoria Neutra (HUBBELL, 2001). No entanto, as duas teorias assumem que as espécies não possuem diferenças de nicho, fitness (i.e. capacidade máxima da espécie de converter recursos em prole, em condições ideais de nicho) ou capacidade de dispersão, importando apenas limitações físicas, como barreiras, distância geográfica e tamanho do habitat (HUBBELL, 2001; MACARTHUR; WILSON, 1967). Além disso, segundo essas teorias, as comunidades recebem espécies indefinidamente de um pool regional de espécies (HUBBELL, 2001) ou de um continente (MACARTHUR; WILSON, 1967). Nesse contexto, o surgimento do conceito de metacomunidades foi importante por incorporar nas dinâmicas das comunidades tanto processos de dispersão quanto de nicho, e por considerar a imigração de espécies de outras comunidades locais e não necessariamente de um continente ou um pool geral de espécies. Dessa forma, segundo esse conceito, uma metacomunidade é um conjunto de comunidades locais potencialmente conectadas por dispersão de indivíduos de espécies que interagem entre si (HOLYOAK; LEIBOLD; HOLT, 2005; LEIBOLD; MIKKELSON, 2002; LEIBOLD et al., 2004).

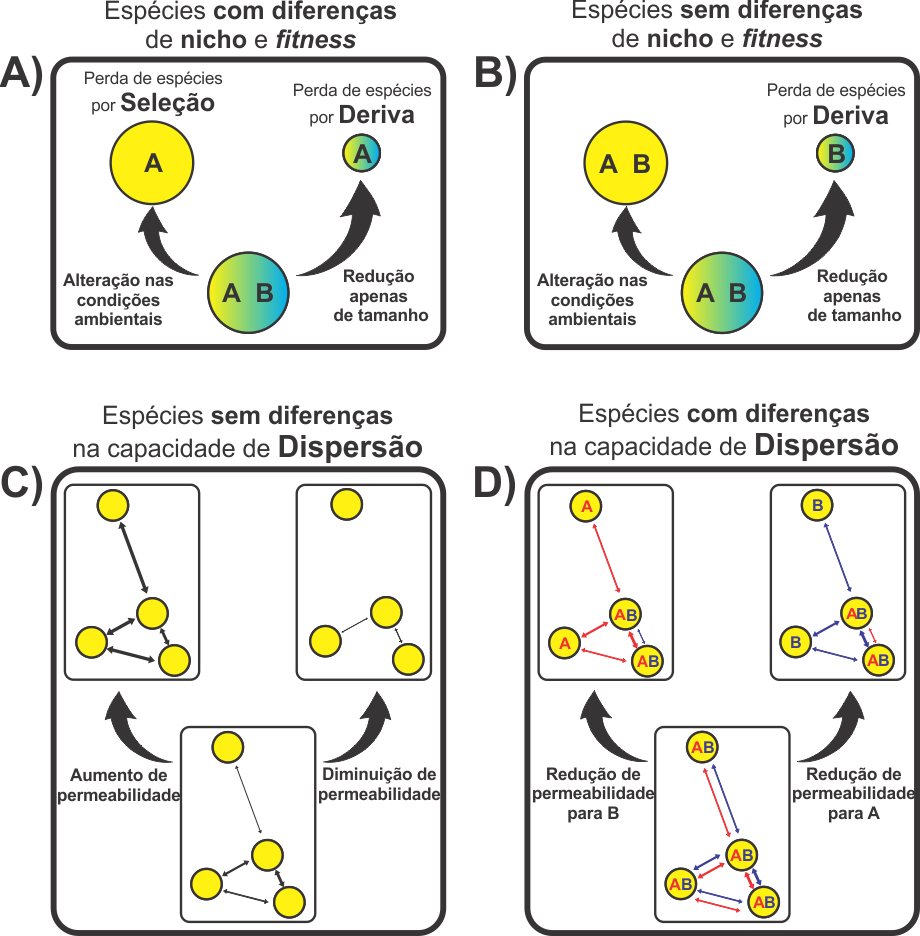

Apesar do aparente potencial do conceito de metacomunidades para se entender a estruturação de comunidades, ele tem sido amplamente criticado por ser usualmente abordado na forma de quatro diferentes perspectivas não mutualmente excludentes (HEINO et al., 2015; VELLEND, 2010; WINEGARDNER et al., 2012). Essas perspectivas são: a de dinâmica de manchas, a de efeito de massa, a de filtragem de espécies, e a dinâmica neutra (LEIBOLD et al., 2004). Na perspectiva de dinâmica de manchas, as manchas (i.e. comunidades locais) possuem igual qualidade para as espécies enquanto que estas variam apenas na capacidade de colonização e dispersão (LEIBOLD et al., 2004). Já na filtragem de espécies, as manchas de habitat variam em qualidade, e a dispersão das espécies é suficiente para que elas ocorram nas manchas que são mais adequadas à elas (LEIBOLD et al., 2004). Na perspectiva de efeito de massa as manchas de habitat variam em qualidade, mas as taxas de dispersão são tão altas que todas as espécies conseguem estar presentes em todas as manchas por meio de dinâmicas fonte-dreno (LEIBOLD et al., 2004). Por fim, a perspectiva de dinâmica neutra assume que as espécies são equivalentes em seus requerimentos ambientais e as extinções locais ocorrem de forma aleatória. As principais críticas a essa visão do conceito de metacomunidades focam principalmente na sobreposição conceitual de cada uma dessas perspectivas e no fato de que os mesmos processos podem estar atuando em cada uma delas (HEINO et al., 2015; VELLEND, 2010; WINEGARDNER et al., 2012). Por exemplo, as perspectivas de efeito de massa e filtragem de espécies são influenciadas igualmente por diferenças de nicho das espécies, sendo que o que as difere é a intensidade das taxas de dispersão (HEINO et al., 2015; VELLEND, 2010; WINEGARDNER et al., 2012). Já no caso das perspectivas de dinâmica de manchas e dinâmica neutra a qualidade dos habitats não importa, importando apenas se as espécies possuem diferenças nas capacidades de dispersão e colonização ou não (VELLEND, 2010). Assim, casos intermediários entre essas perspectivas acabam ficando sem uma definição clara dos processos que estão atuando. Por isso, eu proponho enxergar o conceito de metacomunidades à luz dos principais processos estruturadores de comunidades propostos por VELLEND (2010): seleção, deriva, dispersão e especiação.

Como observado por VELLEND (2010), o conceito original de metacomunidades já incluí processos de dispersão, seleção (i.e. nicho) e deriva. A influência maior ou menor das condições abióticas ou das interações bióticas (e.g. competição, predação e facilitação) na diversidade e composição de espécies de uma comunidade podem ser vistas como um balanço entre processos de seleção e deriva. Nesse caso, processos de seleção atuariam mais fortemente em manchas com maiores diferenças nas condições abióticas e onde as diferenças de nicho e interações (i.e. competição, predação e facilitação) são mais intensas. Já a deriva atuaria mais fortemente em manchas pequenas que suportam tamanhos populacionais pequenos, ou em comunidades onde as espécies não possuem muitas diferenças de nicho e as interações são menos importantes. Nesses casos processos estocásticos determinariam a composição de espécies (VELLEND, 2010). O balanço entre as limitações físicas à dispersão (i.e. distância entre os habitats e barreiras geográficas) e a capacidade de dispersão das espécies (i.e. capacidade de transpor as barreiras) poderiam ser classificados como processos de dispersão, mantendo as comunidades locais mais ou menos isoladas. A quarta classe de processos é chamada de processos de especiação (VELLEND, 2010) e leva em consideração a história evolutiva das espécies. Essa última classe não é explicitamente considerada nas perspectivas de metacomunidades inicialmente propostas (LEIBOLD et al., 2004; VELLEND, 2010), no entanto, esses processos podem ser facilmente incluídos, uma vez que precisamos apenas definir a história evolutiva das espécies com as quais estamos trabalhando e considerar a escala espacial e temporal do trabalho. Por exemplo, considerando apenas a escala espacial, se estamos trabalhando em uma extensão geográfica grande o suficiente para envolver duas áreas biogeográficas diferentes (e.g. Mata Atlântica e Cerrado), precisamos considerar o contexto onde as espécies evoluíram e como os processos de dispersão, deriva e seleção variam em importância e efeito nessas diferentes áreas. Se estamos trabalhando em uma escala temporal grande, precisamos considerar possíveis eventos de especiação nas metacomunidades. Por exemplo, em metacomunidades onde nós temos maiores taxas de dispersão dentro de determinados grupos de comunidades, e menores taxas de dispersão entre esses grupos, eventuais eventos de especiação podem ocorrer dentro de cada grupo (i.e. especiação simpátrica).

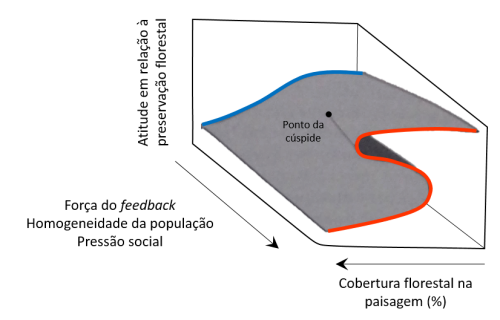

Essa visão de metacomunidades pode ser especialmente útil para entendermos como alterações antrópicas podem alterar a composição e diversidades de espécies nas comunidades e metacomunidades. Os processos de especiação (i.e. históricos e biogeográficos) são importantes nesse contexto, principalmente na definição das características das espécies (i.e. diferenças ou semelhanças de nicho, fitness e capacidade de dispersão). Por exemplo, em determinadas áreas, as espécies podem ter evoluído em um contexto onde as pressões seletivas fizeram com que tivessem requerimentos ambientais diferentes (i.e. diferenciação de nicho). Já em uma outra área, as pressões podem ter favorecido espécies sem requerimentos específicos. Em casos como esses, os efeitos de alterações ambientais na diversidade e composição de espécies em cada uma dessas áreas deve variar bastante. Aqui eu classifico as alterações ambientais como sendo de três tipos: Alterações nas condições dos habitats locais independentemente do tamanho; alterações no tamanho dos habitats locais; e alterações na permeabilidade da matriz entre os habitats locais (i.e. tornar a matriz mais ou menos inóspita). A alteração nas condições dos habitats pode ser vista por diferentes aspectos como alterações nas condições abióticas (e.g. temperatura e umidade), ou mesmo nas condições bióticas (superexploração de um determinado grupo de espécies). Dessa forma, em comunidades onde as espécies possuem diferenças de nicho e de fitness, processos de seleção são importantes na manutenção de uma determinada composição e diversidade de espécies em determinadas condições do habitat (VELLEND, 2010). Alteradas essas condições, esses mesmos processos serão responsáveis por determinar uma composição e diversidade de espécies diferente (Figura 1A). Somado a isso, a redução de tamanho dos habitats locais pode, além de reduzir a qualidade do habitat, reduzir os tamanhos populacionais das espécies (CONNOR; COURTNEY; YODER, 2000; MATTHEWS et al., 2014) fazendo com que fiquem mais sujeitas a processos de deriva (VELLEND, 2010; Figura 1A). Caso as espécies nas comunidades locais não possuam requerimentos ambientais específicos, a tendência é que processos de deriva ocorram muito mais fortemente do que processos de seleção. Nesse caso, a mudanças nas condições ambientais dos habitats terão pouco efeito sobre a diversidade e composição de espécies (Figura 1B). Além disso, novamente, se diminuirmos o tamanho desses habitats, o mais provável é que os processos de deriva se intensifiquem (Figura 1B).

As alterações antrópicas não ocorrem apenas nos habitats locais. Elas podem ocorrer também na matriz de habitat (i.e. espaço entre as manchas de habitats locais por onde os indivíduos se dispersão até outras manchas) tornando-a mais ou menos permeável à dispersão (JULES; SHAHANI, 2003). Supondo que as espécies em uma metacomunidade possuem capacidade de dispersão semelhante (Figura 1C), se uma matriz for muito impermeável, as comunidades vão estar praticamente isoladas umas das outras, aumentando a importância de processos ocorrendo em escala local (i.e. escala da comunidade) já discutidos no parágrafo anterior, principalmente processos de deriva (Figura 1C). No entanto, matrizes mais permeáveis podem promover maior troca de indivíduos entre as manchas (JULES; SHAHANI, 2003; Figura 1C), o que pode alterar o resultado dos processos que ocorrem em cada mancha. Outras possibilidades existem se, no lugar de supormos que as espécies possuem capacidade de dispersão semelhante, imaginarmos que elas diferem nesse aspecto (Figura 1D). Nesse caso diferentes tipos de alterações podem beneficiar ou prejudicar a dispersão um determinado grupo de espécies em detrimento de outro (JULES; SHAHANI, 2003).

Esses diferentes efeitos gerados por esses quatro processos podem interagir de diversas maneiras, gerando dinâmicas totalmente diferentes e não necessariamente previstas pelas quatro perspectivas de metacomunidades inicialmente propostas por LEIBOLD et al. (2004). Aqui essas quatro perspectivas se apresentariam como algumas das combinações possíveis desses processos. Por exemplo, teríamos uma dinâmica de efeito de massa se as espécies possuírem diferenças de nicho e fitness, se as manchas diferirem em qualidade, e se a matriz de habitats for muito permeável à dispersão de todas as espécies. Já outras situações não são previstas por essas quatro perspectivas. Por exemplo, se as manchas não diferem nas condições ambientais, as espécies possuem diferenças de fitness, e a matriz do habitat é muito permeável à dispersão, a tendência é que mesmo que em algumas manchas eventos estocásticos favoreçam as espécies de menor fitness, a chegada constante de migrantes favorecerá as espécies de maior fitness, levando à dominância dessa espécie em toda a metacomunidade por processos de seleção. Por tanto, eu acredito que com essa visão mais mecanicista de metacomunidades é possível que possamos prever de forma muito mais clara e eficiente os principais processos que podem afetar a diversidade e composição de espécies nas comunidades e metacomunidades sujeitas a diferentes pressões antrópicas. Esse maior entendimento das dinâmicas de metacomunidades nessas paisagens poderia auxiliar em um manejo mais eficiente de áreas alteradas e no melhor planejamento de futuras alterações.

Referências bibliográficas

CONNELL, J. H. Diversity and the Coevolution of Competitors, or the Ghost of Competition Past. Oikos, v. 35, n. 2, p. 131–138, 1980.

CONNOR, E. F.; COURTNEY, A. C.; YODER, J. M. Individuals-Area Relationships: The Relationship between Animal Population Density and Area. Ecology, v. 81, n. 3, p. 734–748, mar. 2000.

HEINO, J. et al. Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: patterns, processes and prospects. Freshwater Biology, v. 60, n. 5, p. 845–869, 2015.

HOLYOAK, M.; LEIBOLD, M. A.; HOLT, R. D. Metacommunities: spatial dynamics and ecological communities. [s.l.] University of Chigago Press, 2005.

HUBBELL, S. P. The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. [s.l.] Princeton University Press, 2001.

HUTCHINSON, G. E. Concluding Remarks. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 1957.

HUTCHINSON, G. E. Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals? The American Society of Naturalists, v. 93, n. 870, p. 145–159, 1959.

JULES, E. S.; SHAHANI, P. A broader ecological context to habitat fragmentation: Why matrix habitat is more important than we thought. Journal of Vegetation Science, v. 14, n. 3, p. 459–464, 2003.

LEIBOLD, M. A. et al. The metacommunity concept: A framework for multi-scale community ecology. Ecology Letters, v. 7, n. 7, p. 601–613, 2004.

LEIBOLD, M. A.; MIKKELSON, G. M. Coherence , species turnover , and boundary clumping : elements of meta-community structure. Oikos, v. 97, n. October 2001, p. 237–250, 2002.

MACARTHUR, R. H.; WILSON, E. O. The Theory of Island Biogeography. [s.l.] Princeton University Press, 1967.

MATTHEWS, T. J. et al. Thresholds and the species-area relationship: A synthetic analysis of habitat island datasets. Journal of Biogeography, v. 41, n. 5, p. 1018–1028, 2014.

VELLEND, M. Conceptual synthesis in community ecology. The Quarterly review of biology, v. 85, n. 2, p. 183–206, 2010.

WINEGARDNER, A. K. et al. The terminology of metacommunity ecology. Trends in Ecology and Evolution, v. 27, n. 5, p. 253–254, 2012.

Paleocomunidades e teoria geral da ecologia de comunidades

Gustavo A. Ballen

A ecologia de comunidades é um campo de pesquisa ainda em constante estruturação teórica, mas que resulta extremamente importante dado seu impacto sobre outros campos de pesquisa biológica. É por natureza um campo de síntese, onde diversos procesos/teorías tem sido identificadas como importantes na hora de estruturar as comunidades biológicas, e assim, tais processos normalmente são tratados como prioritarios na hora de definir uma teoría de ecología de comunidades, bem individualmente, ou em combinação. Esta ultima abordagem integradora visa acabar com a ambiguidade sobre se existe de fato uma teoria unificada de ecología de comunidades, o que tem profundas implicações para a pesquisa ecológica e a maneira como tal conhecimento é construido (Vellend, 2010).

Ainda sendo um campo de muita relevancia para outras areas das ciências biológicas, e até fora daquelas, infelizmente não existe um consenso sobre o basamento teórico da área, se tem merito o desenvolver um unificado, ou se tal campo não seria mais do que uma coleção de explicações contingentes, na qual o objetivo da ecologia de comunidades seria explicar caso a caso cada comunidad sem conseguir chegar a generalidades sobre a natureza das mesmas (Hoffmann, 1979; Roughgarden, 2009; Vellend, 2010). O estado de “anarquia” atual da ecología de comunidades, o que o Vellend chamou de “bagunça”, é basicamente o que o levou a postular que é possível porpor uma teoría geral de ecologia de comunidades ao perceber que quatro procesos são importantes na hora de criar e manter uma comunidade. O interesse dele era criar um paradigma analogo com aquele da genética de populações, onde quatro processos analogos acontecem e são necessários e suficientes para qualificar como teoría.

As comunidades apresentam um contexto temporal que é implicitamente considerado ao estudar dinâmicas em si, mas que geralmente não ocupa um papel visível na teoría de ecología de comunidades, talvez abaixo a suposição de que os processos ecológicos ocorrem numa escala temporal curta que é capturada no estudio de comunidades viventes. Agora no caso das comunidades no tempo geológico aquilo toma maior importância, pois nesta escala temporal é possível perceber processos que não poderiam ser estudados em curtas escalas temporais. Isso faz com que o estudo das comunidades extintas (as paleocomunidades) seja de extrema importância na hora de estudar processos importantes na estruturação e dinâmica das comunidades, e assim, proporcionam um modelo de estudo onde os cambios ao longo do tempo podem ser estudados numa maneira mais clara do que é possível com comunidades viventes ou experimentais.

Infelizmente, se atualmente ainda falta uma unificação na teoría de comunidades, aquilo não parece ser diferente no estudo de paleocomunidades, onde além das mesmas diferências conceptuais encontradas no estudo das comunidades recentes, existe uma diversidade de visões sobre o que uma paleocomunidade é. Por exemplo, uma paleocomunidade é as vezes vista como simplesmente as espécies que são encontradas num mesmo nível (ou níveis) de rocha, o que iguala paleocomunidad com composição, e não vai além de um listado taxonomico (Kay et al., 1997). Adicionalmente, aspectos como sua composição e as densidades relativas são considerados como importantes de uma comunidade (Staff et al., 1986; Bush & Bambach, 2004). O conceito de nicho é as vezes implícitamente incorporado ao estudar competição e o seu papel na estruturação de comunidades (Scott, 1978; Ausich, 1983), e até abordagens de metacomunidades tem sido incorporadas em estudos de paleocomunidades (Carrano et al, 2016). Uma particularidade das paleocomunidades é que geralmente só uma proporção da riqueza original é preservada devido a viés tafonômica, e potencial de preservação. Assim, além de incompleta, geralmente aquela amostra também pode não apresentar uma amostra proporcional das abundâncias originals. Finalmente, dependendo da janela temporal que camputa o corpo de rocha, aquilo que é percibido como uma comunidade pode ser uma comunidade promedio ao longo do intervalo temporal. Em síntese, o que percebemos das paleocomunidades depende das natureza dos fatores ambientais que favoreceram a depositação e fossilização

Agora, é possível pensar nas paleocomunidades abaixo uma abordagem integradora sensu Vellend (2010)? O autor cita cuatro processos chave na estruturação e manutenção das comunidades: Seleção, deriva, especiação e disperção. Desses processos todos tem sido estudados em organismos fósseis, mas não sem dificuldade. Talvez dele o mais dificil de estudar em paleocomunidades seja aquele de seleção, pois rara vez existe uma maneira de quantificar o fitness e as diferências neste parâmetro entre especies de uma paleocomunidade (mas por exemplo veja Briggs & Crother, 2003). Deriva pode ser estudada e quantificada usando series de densidade ao longo da coluna estratigráfica, o que proporciona uma visão da variação no numero de individuos ao longo do tempo; com bom controle estratigráfico este processo resulta fácil de estudar. Especiação tem sido um dos aspectos mais estudados em paleontologia e com certeza é o mais próximo a qualquer paleontólogo, mesmo sem interesse em paleoecología. Finalmente dispersão pode ser quantificada usando as abordagens de intervalos de confiância para intervalos estratigráficos (e.g., Strauss & Sadler, 1989; Marshall, 1994) para definir a aparição local de uma especie dado que seu intervalo seja maior.

Com base naquela abordagem, a paleoecologia tem a ganhar na hora de passar de uma ciência baseada em padrões (e.g., distribuição de abundâncias relativas, gradientes de diversidad) para uma baseada em processos, e assim, se movimentar de uma teoria fenomenológica para uma mecanicista, onde os processos são estudados diretamente numa abordagem que desambigua o fato de que um mesmo padrão pode ser gerado por differentes processos (Werner, 1998). Embora seja muito importante, o programa de pesquisa em paleoecologia parece ter focado até o momento em padrões e bem pouco ou quase nada em processos, se afastando da visão do Vellend (2010) de uma teorial geral de ecologia de comunidades. Como já foi dito, a paleoecologia tem muito a ganhar mas a transição para aquele paradigma ainda não acontece. A paleoecologia pode proporcionar modelos de estudo de comunidades ao longo do tempo geológico, o que tem o potencial de permitir distinguir padrões gerados por processos diferentes. Por exemplo, variações no pool regional de especies como sendo produto de especiação ou dispersão podem se distinguir perfeitamente numa abordagem ecológica onde a primeira corresponderá com maiores taxas de diversificação, enquanto que a segunda corresponderá com aparições locais em sequencias estratigraficas definidas, e expansões regionais da distribução das especies (Strauss & Sadler, 1989).

Finalmente cabe resaltar que uma transição para uma teoría geral das comunidades precisa da interação também com a paleoecologia toda vez que é possível considerar a dimensão espacial como medio para distinguir processos, e assim as paleocomunidades podem servir como modelo de estudo de processos particulares na escala temporal. Assim, aquela unificação não precisa somente do que poderia ser chamado de “neocomunidades” ou “neoecólogos”, mas também dos paleoecólogos, o que em soma poderia realmente gerar uma teoria unificada, resolvendo a incerteza da “caixa preta” das comunidades (Vellend 2010, fig. 3). Aquilo básicamente significa que a interação entre neoecólgos e paleoecólogos incorporando a teoría geral do Vellend tem o potencial de distinguir entre padroes e processos em ecologia de comunidades, um aspecto que mesmo com uma teoría geral de comunidades precisa ser resolvido.

Referências bibliográficas

Ausich, W. I. 1983. Component concept for the study of paleocommunities with an example from the early Carboniferous of northern Indiana (U.S.A.). Palaeogeography, Palaeoclimatology, and Palaeoecology. 44:251-282

Bush. A. M. & Bambach, R. K. 2004. Did alpha diversity increase during the Phanerozoic? Lifting the veils of taphonomic, latitudinal, and environmental biases. The Journal of Geology. 112:625-642

Carrano, M. T., Oreska, M. P. J. & Lockwood, R. 2016. Vertebrate paleontology of the Cloverly Formation (Lower Cretaceous), II: Paleoecology. Journal of Vertebrate Paleontology. In press.

Hoffmann, A. 1979. Community ecology as an epiphenomenal science. Paleobiology. 5(4):357-379

Kay, R. F., Madden, R. L., Cliffeli, R. L. & Flynn, J. J. 1997. Vertebrate Paleontology in the Neotropics: The Miocene Fauna of La Venta, Colombia. Smithsonian Institution Press, Washington, 608 pp.

Roughgarden, J. 2009. Is there a general theory of community ecology? Biology and Philosophy. 24:357-379

Scott, R. W. 1978. Approaches to trophic analysis of paleocommunities. Lethaia. 11:1-14

Staff, G. M., Stanton, R. G., Powell, E. N. & Cummins, H. 1986. Time averaging, taphonomy, and their impoact on paleocommunity reconstruction: Death assamblages in Texas bays. Geological Society of Aamerica Bulletin. 97:428-443

Strauss, D. & Sadler, P. M. 1989. Classical confidence intervals and Bayesian probability estimates for ends of local taxon ranges. Mathematical Geology. 21(4):411-427

Vellend, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The Quarterly Review of Biology. 85(2):183-206

Aplicação da proposta de Vellend (2010) em ecologia de comunidades cavernícolas

Igor Cizauskas

Reconhecer quais são os processos envolvidos para compreender os mecanismos que estruturam uma comunidade, são premissas teóricas importantes no delineamento de estudos em ecologia de comunidades. Segundo Vellend (2010) embora muitas hipóteses de mecanismos tenham sido elaboradas para sustentar padrões em comunidades ecológicas, todos esses mecanismos envolvem apenas quatro tipos distintos de processos: seleção (uma diferença determinística de fitness entre indivíduos de espécies diferentes), deriva (mudanças aleatórias na abundância relativa das espécies), especiação (a criação de novas espécies) e dispersão (o movimento de organismos através do espaço). Dessa forma, a compreensão dos padrões de diversidade, abundância e composição de espécies em comunidades poderiam ser norteados pela avaliação destes quatro processos subjacentes aos padrões de cada comunidade.

Entretanto, reconhecer um processo de especiação, avaliar o poder de dispersão e/ou quantificar a abundância de qualquer espécie, independente do seu fitness, não está ligado às premissas teóricas e sim, ao estudo de história natural de cada espécie presente na comunidade. Embora tenham perdido seu brilho para a academia (Dayton 2003; Hansson 2003), os estudos tradicionais de história natural levantaram questões chaves para a interpretação dos processos e compreensão de mecanismos que estruturam as comunidades. Exemplos de trabalhos de naturalistas como Hutchinson (1957-59), Connell (1961), Lubchenco (1978), revelaram com base em observações in natura questões fundamentais sobre diferentes mecanismos que estruturam comunidades biológicas.

A avaliação dos diferentes processos e história natural das comunidades pode ser feita em qualquer escala. Um porem é que, quanto maior a diversidade de espécies da comunidade, maior o número de informações necessárias para entender os mecanismos que as estruturam. De acordo com Barr Jr., (1967) as comunidades de animais em cavernas parece, à primeira vista, oferecer oportunidades interessantes para a investigação da dinâmica de comunidades por causa de sua relativa simplicidade. Características como o baixo número de espécies na comunidade e o total de biomassa quando comparado com o ambiente externo, a ausência quase total de produtores primários (exceto autotrófos quimiossintetizantes) e características abióticas e estruturais singulares (ex. áreas áfoticas; ambientes oligotróficos) sugerem que o ambiente cavernícola (ambiente hipógeo) seja menos complexo de ser avaliado do que o ambiente externo (ambiente epígeo).

Por outro lado, a diversidade de espécies que habitam o ambiente cavernícola e as interações que estruturam a dinâmica dessas comunidades são extremamente complexas de serem avaliadas. Tanto a composição de espécies como a disponibilidade de recursos que mantém as populações em equilíbrio estão relacionadas com as flutuações ambientais constantes do ambiente epígeo. Culver & Pipan (2014), como outros autores antes deles, salientam que as cavernas seriam somente uma parte das informações, de forma que, para avaliar a dinâmica de uma comunidade cavernícola devem ser observadas e analisadas não somente informações restritas às cavidades mas também características das comunidades do ambiente epígeo como de outros ambientes subterrâneos (ex. meio superficial subterrâneo; epicarste, ambientes hipotelminorreicos).

Uma das interpretações da classificação de espécies cavernícolas, utilizada pela primeira vez por Schiner (1854) e modificada e popularizada por Racovitza (1907), divide as espécies localizadas no ambiente cavernícolas em quatro grupos ecológicos: (1) troglóbios, espécies cavernícolas obrigatórias; (2) troglófilos, espécies facultativas capazes de completar seu ciclo de vida tanto no ambiente cavernícola como no ambiente epígeo; (3) trogloxenos, espécies regularmente encontradas em cavernas, mas que necessitam retornar periodicamente à superfície para completar seu ciclo de vida; e (4) acidentais. Unido história natural com os conceitos de ecologia de comunidades, podemos pesquisar as entrelinhas dos processos de seleção, deriva, especiação e dispersão em cada um dos quatro grupos ecológicos e avaliar possíveis mecanismos que estruturam uma comunidade cavernícola. De forma resumida, os diferentes graus de isolamento das espécies no ambiente cavernícola podem ser representados por padrões ecológicos distintos. A figura 1 mostra a relação entre os grupos ecológicos e os processos de forma neutra (A), as características ambientais que estruturam a comunidade (B) e a avaliação de ambas as informações (C) interpretadas pela dinâmica da comunidade cavernícola.

Figura 1. A – Exemplificação das possíveis relações entre os diferentes processos (seleção, deriva, especiação e dispersão) de forma neutra; B – Modelo simplificado da estrutura ambiental de uma caverna; C – Dinâmica da comunidade cavernícola.

Figura 1. A – Exemplificação das possíveis relações entre os diferentes processos (seleção, deriva, especiação e dispersão) de forma neutra; B – Modelo simplificado da estrutura ambiental de uma caverna; C – Dinâmica da comunidade cavernícola.

A pesquisa ecológica da comunidade é extremamente importante para a compreensão de várias questões de grande preocupação, incluindo o impacto e possível mitigação das mudanças ambientais globais (Simberloff, 2004). Os ecossistemas subterrâneos, onde as cavernas estão inseridas, apresentam problemas especiais para a conservação devido à sua intrínseca fragilidade e características específicas das comunidades, incluindo um alto grau de endemismo e diferenciação morfológica, ecológica e comportamental de espécies restritas ao ambiente hipógeo (troglóbios) (Culver, 1986). Entender a caixa preta que estrutura as comunidades cavernícolas é peça fundamental para elaboração de propostas sustentáveis e tomadas de decisão para a conservação desses ambientes naturais.

Referências bibliográficas

Connell, J.H., 1961. The influence of interspecific competition and other factors on the distribution of the barnacle Chthamalus stellatus. Ecology 42(4): 710-723;

Culver, D.C., 1986. Cave fauna. In M. E. Soule ́ (Ed.). Conservation biology: the science of scarcity and diversity, pp. 427– 443. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.

Culver, D.C. & Pipan, T., 2014. Shalow subterranean habitats: Ecology, Evolution and Conservation. Oxford University press. pp. 18 - 47

Dayton, P. K., 1972. Toward an understanding of community resilience and the potential effects of enrichments to the benthos at McMurdo Sound, Antarctica. Pages 81–95 in B. C. Parker, ed. Proceedings of the Colloquium on Conservation Problems in Antarctica. Allen, Lawrence, Kans;

Hansson, L., 2003. Why ecology fails at application: should we consider variability more than regularity? Oikos 100: 624–627;

Hutchinson, G.E., 1957. Concluding remarks. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology 22: 415–427;

Hutchinson, G.E., 1959. Homage to Santa Rosalia or Why Are There So Many Kinds of Animals? The American Naturalist 93:145-159;

Lubchenco, J., 1978. Plant species diversity in a marine intertidal community: importance of herbivore food preference and algal competitive abilities. American Naturalist, 23-39;

Schiner, J. R., 1854. Fauna der Adelsberger-, Lueger- und Magdalen-Grotte. Verh. zool.-bot. Ges. Wien (Austria) 3:1-40.

Simberloff, D., 2004. Community ecology: is it time to move on? The American Naturalist, 163: 787–799;

Racovitza, Emil G., 1907. Essai sur les problèmes biospéologiques. Arch. zool. exp. et gen. 36:371- 488.

Thomas C. Barr, Jr., 1967. Observations on the Ecology of Caves. The American Naturalist, Vol. 101, No. 922 (Nov. - Dec., 1967), pp. 475-491;

Vellend, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The Quaterly Review of Biology 85: 183-206.

Relação entre distúrbio e a teoria síntese de ecologia de comunidades: implicações do fogo na dinâmica de ecossistemas pirofíticos

Livia Carvalho Moura

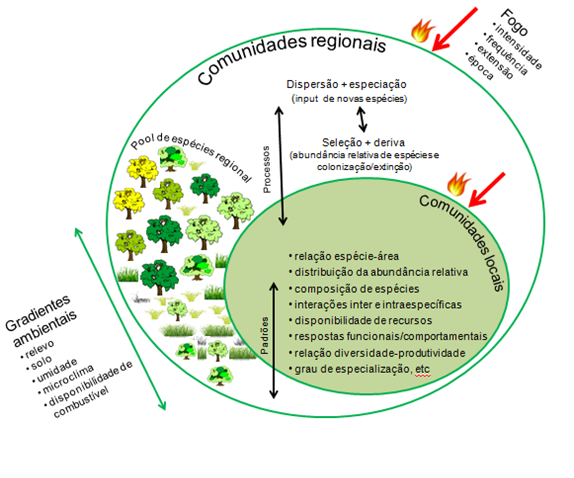

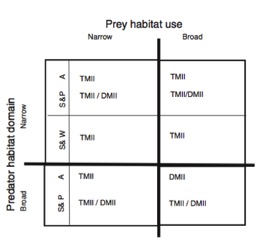

A teoria de ecologia de comunidades sintetizada por Vellend (2010) é uma tentativa de simplificar o entendimento e o estudo desta área do conhecimento, em que os padrões encontrados em comunidades de diferentes ecossistemas estão associados a quatro processos: seleção, deriva, especiação e dispersão (Figura 1). Exemplos de alguns destes padrões encontrados na natureza são: relação entre a diversidade de espécies e espaço, tempo, latitude, elevação, produtividade e distúrbio; distribuição da abundância relativa das espécies, e; relação da composição de espécies local e regional (Morin, 1999; Ricklefs and Miller, 1999; Vellend, 2010). No entanto, os padrões geralmente são resultado da combinação entre diferentes processos, ou seja, os processos não atuam isoladamente (Vellend, 2010). Enquanto os processos de dispersão e especiação estão mais associados com a entrada de novas espécies nas comunidades, os processos de seleção e deriva estão mais relacionados a abundância relativa das espécies, sendo que apenas colonizam aquelas que conseguem se estabelecer e se adaptar ao ambiente e suas condições (Vellend, 2010). Geralmente quando o processo de seleção não atua diretamente na dinâmica de uma comunidade, a interação entre os processos de dispersão, deriva e especiação pode aumentar a riqueza de espécies (Vellend, 2010).

Figura 1. A teoria de ecologia de comunidades apresentada por Vellend (2010). Figura adaptada de Vellend e Orrock (2009). Fonte: (Vellend, 2010).

Figura 1. A teoria de ecologia de comunidades apresentada por Vellend (2010). Figura adaptada de Vellend e Orrock (2009). Fonte: (Vellend, 2010).

Em ecologia de comunidades, o reconhecimento de novos paradigmas ou avanços de trabalhos anteriores se torna mais fácil e visível ao organizar conceitualmente os processos que estão ligados aos padrões encontrados em diferentes comunidades (Vellend, 2010). A maneira como os processos interagem é variável e dependente das especificidades bióticas e abióticas que os desencadeiam, por isso, a dinâmica de cada comunidade estudada não deve se basear unicamente nos padrões encontrados no presente (Vellend, 2010). Outra grande contribuição desta teoria geral para ecologia de comunidades é o entendimento de que a composição e diversidade de espécies locais estão diretamente ligadas ao pool regional de espécies por meio da dispersão em diferentes escalas espaciais, e ao processo de especiação, deriva e seleção dentro de uma escala temporal (Pärtel, 2002; Vellend, 2010).

Os distúrbios fazem parte da dinâmica natural dos ecossistemas, sendo determinantes no processo de seleção das espécies que ocorrem em uma determinada comunidade, bem como, nos padrões de distribuição espaco-temporal das espécies (Beeby, 1993). Diferentes regimes de distúrbios podem implicar na entrada (input) ou saída (output) de espécies de uma comunidade direta e indiretamente, por alterar os processos de especiação e dispersão e gerar padrões como a relação entre diversidade-ambiente, diversidade-produtividade e diversidade-distúrbio, bem como o pool regional de espécies (Cardinale et al., 2005; Fridley, 2002; Grime, 1998; Hubbell et al., 1999; Ricklefs, 2004; Vellend, 2010). Regimes de distúrbios também podem gerar padrões relacionados a interação entre organismos, coexistência e flutuações na abundância de espécies e em múltiplos estados alternativos, por meio do processo de seleção (Hastings, 1980; Vellend, 2010). A seleção pode influenciar na resposta das espécies a fatores abióticos, interação direta e indireta entre organismos (competição, predação, herbivoria, etc), respostas funcionais ou comportamentais de organismos, grau de especialização em interações interespecíficas e disponibilidade dos recursos (Hastings, 1980; Hubbell et al., 1999; Ricklefs and Miller, 1999; Vellend, 2010).

Embora seja difícil de avaliar isoladamente, a deriva exerce um papel importante na comunidade, geralmente moldando a abundância relativa das espécies de maneira estocástica (Hubbell, 2001; Vellend, 2010). Quando duas espécies suficientemente próximas são competitivamente equivalentes, a deriva consegue explicar alguns padrões observados em relação a distribuição destas espécies, ou quando há variação na similaridade da composição de espécies entre comunidades próximas, independente do ambiente, a deriva pode determinar padrões na composição, abundância e riqueza de espécies (Hubbell, 2001; Vellend, 2010).

Assim, as dinâmicas das comunidades locais podem ser determinadas por cada um destes processos e pela interação entre eles, sendo que a frequência dos distúrbios pode alterar ou intensificar estes processos e suas interações na comunidade local ou regional, e em grandes escalas de tempo, podem transformar as comunidades para mais ou menos adaptadas ao distúrbio (Cottenie, 2005; Hastings, 1980; Vellend, 2010). A frequência e severidade do distúrbio altera a disponibilidade dos recursos no ecossistema, que pode limitar a produtividade primária das espécies e alterar a intensidade em que as espécies interagem, especialmente em relação às espécies competidoras (Cardinale et al., 2005; Grime, 1998; Kondoh, 2001). Os efeitos da produtividade e do distúrbio na competição são opostos, sendo que a maior produtividade favorece competidores superiores, enquanto que o aumento do nível do distúrbio favorece competidores inferiores (Kondoh, 2001).

O fogo é um distúrbio natural que ocorre em praticamente todos os biomas do mundo, e há cerca de 420 milhões de anos tem moldado paisagens em diferentes ecossistemas (Pausas & Keeley 2009, Simon et al. 2009, Bond et al. 2005, Bowman et al. 2009). Distúrbios como o fogo levam diferentes ecossistemas a processos de sucessão ecológica e regeneração da vegetação, definindo paisagens que foram caracterizadas pelo fogo por milhões de anos. Estes ecossistemas influenciam e são influenciados pelo regime do fogo (frequência, época, extensão, tipo e intensidade das queimadas) e interferem no comportamento do fogo (Whelan, 1995). O comportamento do fogo é caracterizado pela intensidade e velocidade de propagação do fogo, estes dois fatores são determinados pela disponibilidade, continuidade, características e composição do material combustível, bem como, pelas condições meteorológicas e topográficas locais no momento de queima (Birch et al., 2015; Keeley, 2009; Pyne, 2001; Rothermel, 1972; Whelan, 1995). O regime do fogo junto com o comportamento do fogo geram diferentes efeitos em populações, comunidades e ecossistemas (Iglesias et al., 2015; Miranda, 2010; Whelan, 1995).

Regimes antropogênicos do fogo normalmente alteram a composição de espécies, favorecendo aquelas mais resistentes ao fogo, cuja fisiologia e estrutura garantem um maior fitness em regimes de fogo frequentes (Bond and Midgley, 1995; Cochrane, 2009; Dantas and Pausas, 2013; Duff et al., 2013; Keeley et al., 2011). Sistemas em que o fogo é recorrente, tanto a estrutura como a composição do estrato arbóreo tende a se tornar menos complexas, aumentando a dominância do estrato graminoso-herbáceo em comparação com o arbóreo (Brown and Smith, 2000; Bush et al., 2015; Cochrane and Laurance, 2002; San José and Fariñas, 1983; Williams et al., 1999).

A dominância das gramíneas e sua permanência no estrato herbáceo em savanas pode ser explicada por mecanismos de regulação bottom-up, ou seja, pela disponibilidade de recursos (nutrientes e água) e/ou profundidade do solo; ou por mecanismos top-down especialmente pela herbivoria e ocorrência de fogo, que podem limitar o estabelecimento e crescimento de indivíduos arbóreos (Bond, 2008; Bond et al., 2004). O fogo pode ser considerado um herbívoro generalista que consume biomassa aérea de plantas sem distinção de espécies, sendo parte integrante do processo de seleção. Desta forma, alguns autores defendem que o fogo teria um papel mais importante que os herbívoros em selecionar características de adaptação nas plantas em ecossistemas pirofíticos e em especial nas savanas (Bond & Kelley 2005), sendo um importante fator no processo de especiação.

De acordo com Simon et al. (2009) as linhagens de plantas no Cerrado começaram a se diversificar menos de 4 milhões de anos atrás, que coincide com a ascensão da dominância de gramíneas C4 nas savanas de todo o mundo, e estão fortemente associadas com adaptações a distúrbios como o fogo. Os resultados deste trabalho revelam que a formação do Cerrado é recente e a composição e estrutura da vegetação é resultado de mudanças adaptativas frequentes ao fogo, e não da dispersão regional de linhagens já adaptadas ao fogo. Com este estudo, é possível inferir que o fogo foi um fator importante na seleção de espécies, assim, as espécies mais adaptadas ao fogo foram selecionadas e permaneceram no Cerrado e o processo de especiação que atuou por alguns milhões de anos contribuiu com suas linhagens.

Um estudo utilizando modelo de dinâmica da vegetação global mostra que a exclusão do fogo (distúrbio) em áreas formadas por campos úmidos de gramíneas C4 e savanas, na América do Sul e na África, pode aumentar a cobertura destas áreas por florestas fechadas em detrimento das gramíneas (Bond et al., 2005). Neste sentido, em algumas áreas onde o clima é favorável, o fogo reduz a densidade e o tamanho de plantas lenhosas, bem como a tendência sucessional de espécies sensíveis ao fogo (Bond et al., 2005). Assim, a dispersão e a seleção são importantes processos que ajudam a explicar estes resultados. A dispersão contribui no pool de espécies regional, a qual sem um regime de distúrbio possibilita a colonização de espécies sensíveis ao fogo, porém a maior produtividade das espécies lenhosas sem o fogo pode favorecer competidores superiores e dificultar a colonização de gramíneas.

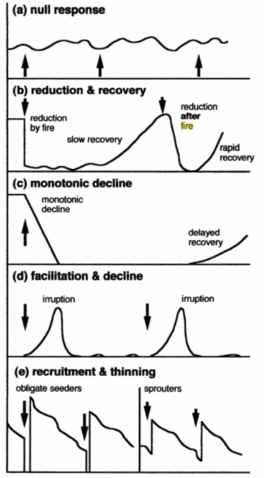

Os efeitos do fogo na vegetação dependem da composição da comunidade biótica e gradientes ambientais (relevo, solo, umidade, microclima e disponibilidade de combustível) em que ocorre, assim como, do regime do fogo (Bowman et al., 2009; Whelan, 1995). Alguns exemplos dos efeitos que o fogo pode exercer sobre populações de plantas ao longo do tempo são mostrados na figura 2. Porém, muitos trabalhos que avaliam os efeitos do fogo na vegetação focam nos padrões das comunidades em análise, observados antes e pós-fogo.

Figura 2. Diagrama esquemático ilustrando uma variedade de padrões de respostas ao fogo de populações ao longo do tempo. (a) Resposta nula – o tamanho da população não se altera em resposta ao fogo. (b) redução e recuperação – o tamanho da população diminui logo após o fogo e permanece baixa por um período seguido da recuperação (recuperação rápida versus lenta); © declínio monotônico do tamanho da população, levando a extinção local, com possibilidades de recuperação eventual; (d) facilitação e declínio – o tamanho da população aumenta após o fogo e depois declina; (e) recrutamento e estreitamento – o tamanho da população diminui dramaticamente imediatamente após o fogo, depois aumenta rapidamente, seguido de declínio gradual, para espécies que obrigatoriamente semeiam (esquerda) e espécies que rebrotam (direita). Fonte: Whelan et al. (2002).

Figura 2. Diagrama esquemático ilustrando uma variedade de padrões de respostas ao fogo de populações ao longo do tempo. (a) Resposta nula – o tamanho da população não se altera em resposta ao fogo. (b) redução e recuperação – o tamanho da população diminui logo após o fogo e permanece baixa por um período seguido da recuperação (recuperação rápida versus lenta); © declínio monotônico do tamanho da população, levando a extinção local, com possibilidades de recuperação eventual; (d) facilitação e declínio – o tamanho da população aumenta após o fogo e depois declina; (e) recrutamento e estreitamento – o tamanho da população diminui dramaticamente imediatamente após o fogo, depois aumenta rapidamente, seguido de declínio gradual, para espécies que obrigatoriamente semeiam (esquerda) e espécies que rebrotam (direita). Fonte: Whelan et al. (2002).

É importante ressaltar que os efeitos do fogo sobre a vegetação também estão associados a mudanças nas combinações entre os processos de seleção, deriva, especiação e dispersão, que atuam na dinâmica das comunidades de plantas de maneiras diferentes (Figura 3), tanto na escala local como regional (Vellend, 2010). A escala de tempo não deve ser apenas aquela perceptível ao homem, mas o histórico e previsões para o futuro são essenciais para entender a dinâmica de comunidades (Vellend, 2010). A teoria geral de ecologia de comunidades desenvolvida por Vellend (2010) permite um melhor entendimento dos processos que atuam sobre as possíveis respostas da dinâmica de comunidades de plantas a diferentes frequências, intensidades e épocas de ocorrência do fogo, ou seja, dos padrões gerados nas comunidades observadas.

Figura 3. Possíveis efeitos do regime de fogo em comunidades de plantas em ecossistemas pirofíticos, no contexto da teoria síntese de ecologia de comunidades. Figura adaptada de Vellend (2010).

Figura 3. Possíveis efeitos do regime de fogo em comunidades de plantas em ecossistemas pirofíticos, no contexto da teoria síntese de ecologia de comunidades. Figura adaptada de Vellend (2010).

Referências bibliográficas

Beeby, A., 1993. Applying ecology. Chapman & Hall, London, UK.

Birch, D.S., Morgan, P., Kolden, C.A., Abatzoglou, J.T., Dillon, G.K., Hudak, A.T., Smith, A.M.S., 2015. Vegetation , topography and daily weather influenced burn severity in central Idaho and western Montana forests. Ecosphere 6, 1–23.

Bond, W.J., Midgley, J.J., 1995. Kill thy neighbour : an individualistic argument for the evolution of flammability. Oikos 73, 79–85.

Bond, W.J., Woodward, K.I., Midgley, G.E., 2005. The global distribution of ecosystems in a world without fire. New Phytol. 165, 525–538.

Bowman, D.M.J.S., Balch, J.K., Artaxo, P., Bond, W.J., Carlson, J.M., Cochrane, M.A., Antonio, C.M.D., Defries, R.S., Doyle, J.C., Harrison, S.P., Johnston, F.H., Keeley, J.E., Krawchuk, M.A., Kull, C.A., Marston, J.B., Moritz, M.A., Prentice, I.C., Roos, C.I., Scott, A.C., Swetnam, T.W., Werf, G.R. Van Der, Pyne, S.J., 2009. Fire in the Earth System. Science. 324, 481–484.

Brown, J.K., Smith, J.K., 2000. Wildland fire in ecosystems effects of fire on flora, JFSP Synthesis Reports. Lincoln. doi:10.1111/j.1467-7717.2009.01106.x

Bush, M.B., Alfonso-reynolds, A.M., Urrego, D.H., Valencia, B.G., Correa-metrio, Y.A., Zimmermann, M., Silman, M.R., 2015. Fire and climate : contrasting pressures on tropical Andean timberline species. J. Biogeogr. 1–13. doi:10.1111/jbi.12470

Cardinale, B.J., Palmer, M.A., Ives, A.R., Brooks, S.S., 2005. Diversity-productivity relationships in streams vary as a function of the natural disturbance regime. Ecology 86, 716–726. doi:10.1890/03-0727

Cochrane, M. A., Laurance, W.F., 2002. Fire as a large-scale edge effect in Amazonian forests. J. Trop. Ecol. 18, 311–325. doi:10.1017/S0266467402002237

Cochrane, M. A., 2009. Tropical fire ecology:climate change, land use, and ecosystem dynamics. Springer-Praxis, Heidelberg, Germany.

Cottenie, K., 2005. Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. Ecol. Lett. 8, 1175–1182. doi:10.1111/j.1461-0248.2005.00820.x

Dantas, V. D. L., Pausas, J.G., 2013. The lanky and the corky : fi re-escape strategies in savanna woody species. J. Ecol. 101, 1265–1272. doi:10.1111/1365-2745.12118

Duff, T.J., Bell, T.L., York, A., 2013. Managing multiple species or communities? Considering variation in plant species abundances in response to fire interval, frequency and time since fire in a heathy Eucalyptus woodland. For. Ecol. Manage. 289, 393–403. doi:10.1016/j.foreco.2012.10.032

Fridley, J.D., 2002. Resource availability dominates and alters the relationship between species diversity and ecosystem productivity in experimental plant communities. Oecologia 132, 271–277. doi:10.1007/s00442-002-0965-x

Grime, J.P., 1998. Benefits of plant diversity to ecosystems: immediate, filter and founder effects. J. Ecol. 86, 902–910.

Hastings, A., 1980. Disturbance, coexistence, history, and competition for space. Theor. Popul. Biol. 18, 363–373. doi:10.1016/0040-5809(80)90059-3

Hubbell, S.P., 2001. The unified neutral theory of biodiversity and biogeography. Princeton University Press, Princeton.

Hubbell, S.P., Foster, R.B., O’Brien, S.T., Harms, K.E., Condit, R., Wechsler, B., Wright, S.J., Loo de Lao, S., 1999. Light-gap disturbances, recruitment limitation, and tree diversity in a Neotropical forest. Science (80-. ). 283, 554–557. doi:10.1126/science.283.5401.554

Iglesias, V., Yospin, G.I., Whitlock, C., 2015. Reconstruction of fire regimes through integrated paleoecological proxy data and ecological modeling. Front. Plant Sci. 5, 1–17. doi:10.3389/fpls.2014.00785

Keeley, J.E., 2009. Fire intensity , fire severity and burn severity : a brief review and suggested usage. Int. J. Wildl. Fire 18, 116–126.

Keeley, J.E., Pausas, J.G., Rundel, P.W., Bond, W.J., Bradstock, R.A., 2011. Fire as an evolutionary pressure shaping plant traits. Trends Plant Sci. 16, 406–411. doi:10.1016/j.tplants.2011.04.002

Kondoh, M., 2001. Unifying the relationships of species richness to productivity and disturbance. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 268, 269–271. doi:10.1098/rspb.2000.1384

Miranda, H.S., 2010. Efeitos do regime de fogo sobre a estrutura de comunidades de cerrado: Resultados do projeto fogo. MMA, IBAMA, Brasília, DF.

Morin, P.J., 1999. Community ecology. Blackwell Science, Oxford.

Pärtel, M., 2002. Local plant diversity patterns and evolutionary history at the regional scale. Ecology 83, 2361–2366.

Pyne, S.J., 2001. Fire: a brief history. University of Washington Press, Seattle, WA.

Ricklefs, R.E., 2004. A comprehensive framework for global patterns in biodiversity. Ecol. Lett. 7, 1–15. doi:10.1046/j.1461-0248.2003.00554.x

Ricklefs, R.E., Miller, G.L., 1999. Ecology, 4th ed. W. H. Freeman, New York.

Rothermel, R.C., 1972. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. USDA For. Serv. Res. Pap. INT USA 48.

San José, J. J., Fariñas, M.. R.., 1983. Changes in Tree Density and Species Composition in a Protected Trachypogon Savanna , Venezuela. Ecology 64, 447–453.

Simon, M.F., Grether, R., Queiroz, L.P., Skema, C., Pennington, R.T., Hughes, C.E., 2009. Recent assembly of the Cerrado, a neotropical plant diversity hotspot, by in situ evolution of adaptations to fire. Proc. Natl. Acad. Sci. 106. doi:20359-20364

Vellend, M., 2010. Conceptual synthesis in community ecology. Q. Rev. Biol. 85, 183–206. doi:10.1086/652373

Whelan, R.J., 1995. The ecology of fire. Cambridge University Press, Cambridge.

Whelan, R.J., Rodgerson, L., Dickman, C.R., Sutherland, E.F., 2002. Critical life cycles of plants and animals: developing a process-based understanding of population changes in fire-prone landscapes, in: Bradstock, R.A., Williams, J.E., Gill, M.A. (Eds.), Flammable Australia: The Fire Regimes and Biodiversity of a Continent. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 94–124.

Williams, R.J., Cook, G.D., Gill, A.M., Moore, P.H.R., 1999. Fire regime , fire intensity and tree survival in a tropical savanna in northern Australia. Aust. J. Ecol. 24, 50–59.

Padrões de riqueza de espécies e processos históricos que atuam promovendo diversidade em gradientes altitudinais

Joice Iamara Nogueira

Um dos principais padrões biológicos bem reconhecido e estudado é a variação na riqueza de espécies em gradientes latitudinais (Willig et al. 2003; Wiens et al. 2007). Esse padrão permanece consistente independente do táxon, contexto geográfico ou tempo evolutivo (Willig et al. 2003). No entanto, a riqueza de espécies também possui um padrão de variação altitudinal, que tem recebido menos atenção mas que pode ser mais relevante em termos de conservação em limites políticos e/ou regionais (Wiens et al. 2007).

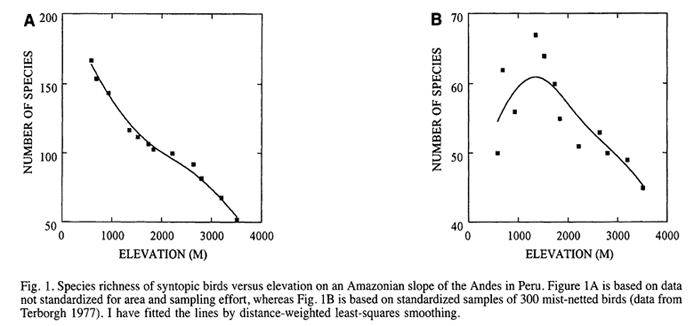

As primeiras evidências acerca desse padrão resultaram de uma generalização de dois estudos da década de 70 com aves tropicais (Kikkawa and Williams, 1971; Terborgh 1977), que demonstram que a riqueza de espécies diminui de forma monotomica com a altitude (Fig. 1A). No entanto, esses trabalhos ou foram coletados de forma pouco sistemática (Kikkawa and Williams, 1971) ou apresentavam viés de amostragem devido à biologia das aves e à limitação de captura (Terborgh 1977). O refinamento dos dados deste trabalho e estudos posteriores demonstram que padrão altitudinal mais comumente observado é uma riqueza relativamente menor em baixas altitudes, alta em altitudes intermediárias e muito menor em grandes altitudes (Rahbek 1995; Mccain 2005; Oommen and Shanker 2005), descrevendo assim um padrão “hump-shaped” (Fig. 1B). Apesar da maioria dos trabalhos apresentarem este padrão, há evidencias de que o pico de diversidade pode depender de escalas espaciais, sendo que escalas menores podem apresentar padrões bimodais ou monotonicos (Oommen and Shanker 2005).

Por Rahbeck (1995)

Diversos trabalhos associam essa variação na riqueza de espécies com altitude a fatores ambientais, tanto abióticos como efeito de área, pluviosidade e temperatura (Rahbek 1995; Mccain 2005; Oommen and Shanker 2005; Aridas 2014), quanto fatores bióticos, como a competição, abundância de recursos e produtividade (Mccain 2005; Aridas 2014). Estes fatores podem, de fato, desempenhar um papel importante no número de espécies, mas a riqueza é, em última instância, determinada pelos três fatores que mudam o número de espécies em comunidades: especiação, extinção e dispersão (Wiens et al. 2007).

Há duas hipóteses gerais para explicar os padrões de riqueza com a variação altitudinal. A primeira delas sugere que a heterogeneidade espacial em áreas de montanhas promove taxas maiores de especiação e menores de extinção (Moritz et al. 2000; Rahbek and Graves 2001), podendo ainda ocorrer taxas altas de especiação em altitudes com maior número de espécies e taxas altas de extinção em altitudes com menor número de espécies (Wiens et al. 2007). A segunda hipótese sugere que não há diferenças nas taxas de especiação entre altitudes, mas áreas que foram colonizadas há mais tempo podem apresentar maior riqueza, pois houve maiores chances de ocorrer eventos de especiação nessas localidades (Stephens and Wiens 2003; Wiens et al. 2007). A combinação de dados filogenéticos, de limites altitudinais na distribuição das espécies e do tempo estimado de divergência das espécies pode elucidar qual dessas duas hipóteses está agindo para promover o padrão observado, embora poucos trabalhos que usam esse método tenham sido realizados (Wiens et al. 2007).

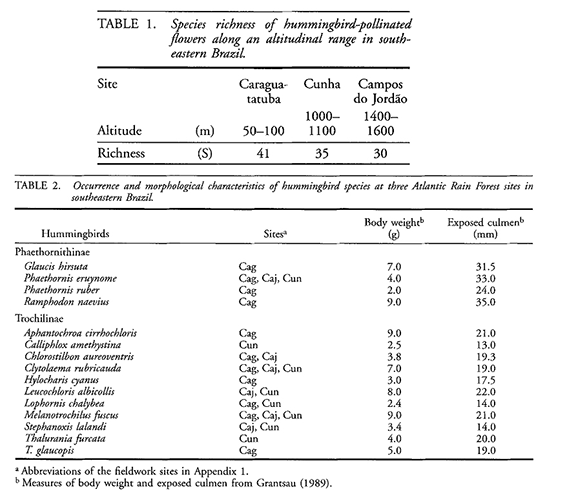

Uma parte do meu projeto de pesquisa consiste em comparar a composição florística associada ao grupo beija-flores mais comuns que atuam como polinizadores em comunidades com diferentes altitudes situadas na Mata Atlântica. As duas primeiras localidades estão situadas na Serra do Mar, sendo uma região costeira ao nível do mar, Caraguatatuba (50 – 100 m elev.) e uma região de altitude, Cunha (1000 – 1100 m elev.). A terceira localidade situada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, é também uma região de altitude (1400 – 1600 m elev.) (Buzato et al. 2000).

De acordo com levantamentos prévios (Buzato et al. 2000), as áreas de estudo possuem 86 espécies de plantas polinizadas por beija-flores, sendo de 25 famílias e 44 gêneros, sendo Bromeliaceae a principal família, contendo cerca de 36% das espécies. No entanto, a riqueza de espécies varia com a altitude, sendo que regiões com baixa altitude apresentam riqueza ligeiramente maior, média em altitudes médias e menor em altitudes maiores (Tabela 1). Com relação aos polinizadores, foram registradas 15 espécies de beija-flores nas três áreas, apresentando a mesma variação de riqueza conforme a altitude observada na comunidade vegetal (Tabela 2).

Por Buzato et al. (2000)

Ao contrário da maioria dos estudos realizados com divergência de riqueza em relação a altitude, o padrão observado nas áreas de estudo foi monotônio e não o “hump-shaped”. Frente a essa nova informação, uma nova preocupação que irei ter no meu Doutorado será refinar os dados encontrados. Assim como Terborgh (1977), os dados coletados por Buzato et al. (2000) podem estar enviesados por outros fatores, tais como tamanho da área, métodos de observações focais (para beija-flores) ou outros motivos não considerados no desenho experimental prévio. Controlando possíveis fatores que possam intervir no padrão de riqueza, irei comparar se o padrão encontrado previamente se mantém.

A explicação sugerida pelos autores para explicar as diferenças na riqueza entre as áreas é principalmente a escassez em ervas terrestres e arbustos (Buzato et al. 2000). No entanto, não há evidencias de qual processo estaria agindo para promover essas diferenças. A utilização de filogenias poderia esclarecer se alguma das hipóteses acimas citadas (taxas de diferenciação ou tempo de colonização) estaria contribuindo para as diferenças entre as altitudes. Como o sistema se trata de coespeciação, filogenias comparadas da comunidade vegetal e dos beija-flores que as polinizam, juntamente com os limites de distribuição das espécies, poderiam fornecer dados ainda mais esclarecedores para os padrões observados.

Referências Bibliográficas

Aridas, Z. 2014. Elevation patterns in rodent diversity in the dry Andes: disentangling the role of environmental factors. J. Mammal. 95:99–107.

Buzato, S., M. Sazima, and I. Sazima. 2000. Hummingbird-Pollinated Floras at Three Atlantic Forest Sites. Biotropica 32:824–841.

Kikkawa, J., and E. E. Williams,. 1971. Altitude distribution of land birds in New Guinea. Search 2:64–65.

Mccain, C. M. 2005. Elevational Gradients in Diversity of Small Mammals. Ecology 86:366–372.

Moritz, C., J. L. Patton, C. J. Schneider, and T. B. Smith. 2000. Diversification of Rainforest Faunas: An Integrated Molecular Approach. Annu. Rev. Ecol. Syst. 31:533–563.

Oommen, M., and K. Shanker. 2005. Elevational Species Richness Patterns Emerge from Multiple Local Mechanisms in Himalayan Woody Plants. Ecology 86:3039–3047.

Rahbek, C. 1995. The Elevational Gradient of Species Richness: A Uniform Pattern? Ecography 18:200–205.

Rahbek, C., and G. R. Graves. 2001. Multiscale assessment of patterns of avian species richness. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 98:4534–4539.

Stephens, P. R., and J. J. Wiens. 2003. Explaining Species Richness from Continents to Communities: The Time-for-Speciation Effect in Emydid Turtles. Am. Nat. 161:112–128.

Terborgh, J. 1977. Bird Species Diversity on an Andean Elevational Gradient. Ecology 58:1007–1019.

Wiens, J. J., G. Parra-Olea, M. García-París, and D. B. Wake. 2007. Phylogenetic history underlies elevational biodiversity patterns in tropical salamanders. Proc. Biol. Sci. 274:919–28.

Willig, M. R., D. M. Kaufman, and R. D. Stevens. 2003. Latitudinal Gradients of Biodiversity: Pattern, Process, Scale, and Synthesis. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 34:273–309.

"Só valorizamos quando perdemos"-Transições críticas e estados alternativos aplicados à atitude em relação à preservação florestal

Karina Campos Tisovec Dufner

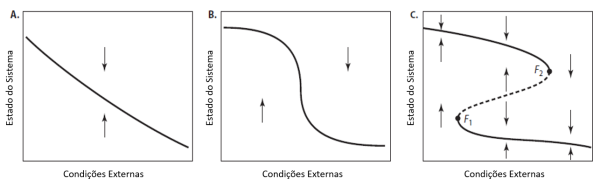

A partir das décadas de 1960 e 70, muitos ecólogos buscaram nas teorias dos sistemas dinâmicos, regras mais gerais que ajudassem na compreensão dos padrões observados na natureza (Berryman, 1989; Scheffer, 2009). A resposta de um sistema dinâmico à uma variável externa nem sempre é gradual e previsível (figura 1a), ou com limiares simples (figura 1b). Na verdade, pode existir um tipo de limiar muito mais extremo caracterizado por uma transição crítica ou catastrófica (figura 1c) quando uma pequena mudança das condições causa uma grande alteração do estado final (Scheffer, 2009; Walker & Meyers, 2004). A descoberta de transições abruptas trouxe algumas complicações pois, as equações de Lokta-Volterra muito usadas na descrição da dinâmica de duas espécies e outros modelos matemáticos baseados em equações diferenciais, precisavam de alguma forma incorporar essas descontinuidades das respostas para se tornarem mais realistas (Holling, 1973; Zeeman, 1976). A teoria da catástrofe, originalmente desenvolvida por René Thom, justamente tentou descrever situações onde as mudanças não são graduais (e.g. a mudança do comportamento agressivo de cães, discussões humanas e estados mentais de indivíduos com anorexia) (Zeeman, 1976). Um dos conceitos centrais na teoria de transições críticas são os pontos de equilíbrio de um sistema, ou seja, quando ele se encontra em um estado estável no qual existe um atrator que age como um imã (Zeeman, 1976), atraindo-o de volta (i.e. setas da figura 1) caso ocorra uma perturbação ou flutuações nas condições externas (Scheffer, 2009). Para um sistema ecológico que responde de forma gradual ou com limiar simples à variação ambiental existe apenas um estado de equilíbrio possível em cada condição (Scheffer, 2009). Já no caso de uma resposta catastrófica se forma uma dobra que determina três estados alternativos sob uma mesma faixa de condições, sendo dois deles estáveis e um instável (i.e. ponto de repulsão), de modo que a partir dos pontos de bifurcação (i.e. F1 e F2) o comportamento do sistema se torna bimodal (Scheffer, 2009; Zeeman, 1976). Vale lembrar que muitas vezes quando estudamos um sistema ele está em um momento de transição, longe de seus atratores teóricos (Scheffer, 2009).

As possíveis mudanças entre estados de um sistema ecológico estão intimamente ligadas a dois conceitos bastante importantes: a estabilidade e a resiliência. A estabilidade dá mais ênfase aos pontos de equilíbrio, podendo ser global ou local, caso existam um ou múltiplos estados estáveis, respectivamente (Holling, 1973). A paisagem de estabilidade é um modelo gráfico que mostra analogias com bacias ou vales para os estados estáveis (i.e. atrator) e picos ou montes para os instáveis. Apesar de ser uma figura muito difundida em artigos e livros, Scheffer (2009) chama atenção para a cautela que é preciso ter ao interpretá-la. No caso da resiliência (i.e. largura da bacia de atração), o foco maior está nas transições, medindo a habilidade do sistema de absorver um distúrbio e manter a mesma relação entre as variáveis (Holling, 1973), ou seja, sem mudar de estado. Atualmente é possível encontrar outras definições para o conceito de resiliência que buscaram incorporar outras propriedades importantes, além de aspectos sociais envolvidos (e.g. capacidade do sistema de absorver um distúrbio e se reorganizar enquanto passa por uma mudança, de modo a reter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e feedbacks) (Carl Folke, 2006; Scheffer, 2009).

Os feedbacks são mecanismos essenciais para compreender a comportamento do sistema e ocorrem quando um estímulo retorna novamente até sua origem, influenciando-a, por meio de interações (Berryman, 1989). No geral, feedbacks negativos que apresentam uma relação inversa entre os fatores (e.g. dinâmicas de predador-presa) tendem a estabilizar o sistema e predominam dentro das bacias de atração, enquanto que os positivos (e.g. vegetação e umidade local), por amplificarem um estímulo inicial, podem promover a existência de estados alternativos, causando instabilidades e prevalecendo nos picos das paisagens de estabilidade (Berryman, 1989; Runyan, D'Odorico, & Shobe, 2015; Scheffer, 2009). Na realidade os dois tipos de feedbacks estão presentes na maioria dos sistemas ecológicos tornando as relações ainda mais complexas (Berryman, 1989), soma-se a isso o fato de mesmo quando um limiar é ultrapassado, causando uma alteração na relação dos feedbacks, a velocidade com que se dão consequências pode variar (e.g. rápida em lagos e devagar para a vegetação terrestre) (Walker & Meyers, 2004).

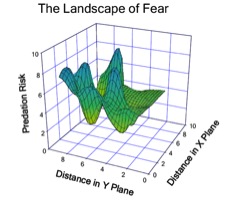

O conhecimento acerca das transições críticas ajudou muitos ecólogos a compreender o funcionamento de sistemas nos quais foram observadas mudanças abruptas de estados estáveis (e.g. turbidez em lagos, vegetação de ecossistemas terrestres, alterações climáticas e de estoques pesqueiros, mudança nos oceanos de corais e florestas de kelps, surtos de pragas, infecções e epidemias) e também de casos mais complexos onde existem variações dos estados dentro de ciclos limites (e.g. ciclos de predador-presa e surtos de insetos conhecidos como spruce budworms que atacam coníferas) (Blindow, Andersson, Hargeby, & Johansson, 1993; Holling, 1973; May, 1977; Scheffer, 2009). Também já foram descritas mudanças bruscas (e.g. guerras, crises econômicas, revoluções científicas) e estados alternativos (e.g. riqueza e pobreza) em sistemas sociais, onde o papel do aprendizado, disseminação da informação e inovações têm papeis muito importantes para a dinâmica e contribuem para uma maior capacidade adaptativa frente à mudanças (Scheffer, 2009). Atualmente está cada vez mais evidente a necessidade de se expandir as escalas de estudo considerando de forma interdisciplinar os componentes sociais (humanos) e ecológicos dentro de sistemas sócio-ecológicos (Chapin et al., 2006; Edwards & Abivardi, 1998; C. Folke et al., 2002; Hull, Tuanmu, & Liu, 2015; Liu et al., 2007), também conhecidos como CHANS (do inglês, Coupled Human And Natural Systems). Tais sistemas apresentam alta complexidade em suas relações (C. Folke et al., 2002; Liu et al., 2007; Walker & Meyers, 2004) envolvendo diferentes escalas temporais (e.g. dias a séculos) e espaciais (e.g. local à global) (Chapin et al., 2006; Filotas et al., 2014), tendo sido estudados por exemplo em regiões agrícolas, florestais e urbanas (Hull et al., 2015). Pode-se considerar que se por um lado, o ser humano altera e influencia o componente ecológico, através do uso de recursos naturais e modificações no uso do solo. Por outro lado, a alteração do componente ecológico afeta o componente social, uma vez que a perda de biodiversidade e outras alterações nos ecossistemas podem resultar na diminuição ou perda de serviços ecossistêmicos (Carpenter et al., 2009; McCauley, 2006) e consequentemente prejudicar o bem-estar humano ou os benefícios socioeconômicos (FAO, 2014).