Essa é uma revisão anterior do documento!

Ensaios 2024

Conectividade e dispersão : persistência em dinâmica de metacomunidades

Daniela Pereira Melo Benite

O campo de ecologia de comunidades é composto por uma abundância de diferentes teorias, modelos e conceitos criados para estudar os padrões e processos que explicam riqueza, abundância e composição de espécies em comunidades. A teoria de metacomunidades surge nesse meio para unificar algumas ideias já existentes em um contexto de heterogeneidades espaço-temporais e evidenciando o conceito de dispersão. “In this book we argue that we already know many of the key aspects of community ecology but that we do not have a framework that adequately links these in an appropriate context. We argue that the missing link that can provide this context is the combination of spatial and interaction processes that characterize metacommunity ecology.” (Leibold, Chase, 2018)

O objetivo deste texto não é discutir sobre a teoria de metacomunidades como um todo, pois ela é extensa, complexa e abrange assuntos como dinâmicas de manchas, efeitos de massa, filtragem de espécies e dinâmicas neutras. O seu propósito é, mais especificamente, definir e discutir sobre dois conceitos essenciais e abrangentes tanto para metacomunidades quanto para ecologia no geral e por último brevemente inferir como os conceitos de conectividade e dispersão afetam a conservação de espécies. Dispersão é o movimento de organismos de um lugar de residência para outro (Vellend, 2016) e é preciso enfatizar que a dispersão é distinta de outros processos de movimentos cíclicos como a migração sazonal. A dispersão só é possível quando os lugares de residência ou pedaços de habitat possuem algum nível de conexão entre eles. No contexto de metacomunidades, a conectividade refere-se à medida com que diferentes comunidades estão interligadas e como a dispersão de espécies entre essas comunidades é facilitada ou restringida. Autores como Holyoak e P. Lawler (1996) mostram que às vezes é justamente a restrição da dispersão, portanto, uma menor conectividade, que mantém a persistência de algumas dinâmicas entre populações de diferentes espécies. “In addition to influencing patterns of diversity, dispersal limitation can alter the nature and strengths of species interactions in a local community. For example, dispersal limitation can allow similar (or even equivalent) competitors to coexist for long periods of time. Likewise, when predators are dispersal limited, prey that would otherwise not persist with a predator locally can do so[…] ”(Leibold, Chase, 2018)

Os conceitos de dispersão e conectividade em si já existiam para os ecólogos, mas muitas vezes estavam desconexos e não existia um framework para aplicar esses conceitos consistente e conjuntamente em ecologia de comunidades. Além disso, apesar de existirem, eles raramente eram o foco. “[…] ecologists quite rightly perceive that the huge research effort in community ecology, which is still ongoing, has not produced much in the way of patterns, or workable, contingent rules. […]the major weakness of traditional community ecology is its overwhelming emphasis on localness.”(Lawton 1999)

Antes do surgimento da teoria de metacomunidades, as comunidades eram frequentemente tratadas como sistemas completamente isolados e fechados, sem considerar a conectividade entre diferentes habitats e a migração de espécies entre eles. Desenvolvida considerando a teoria da biogeografia de ilhas proposta em 1960 por McArthur e Wilson, a teoria de metacomunidades, proposta por Hanski & Gilpin em 1991, trouxe à tona a importância da conectividade e da dispersão na dinâmica das comunidades e expandiu o framework de apenas escalas locais para locais e regionais. Com o passar do tempo após o surgimento da teoria de metacomunidades muitos estudos surgiram para aplicar os conceitos neste novo framework, incluindo estudos que focaram na importância da dispersão e conectividade na determinação de persistência de interações e composição de metacomunidades. Em teoria, pares de predador-presa com tendência à extinção, por exemplo, podem persistir por meio de uma dinâmica de metacomunidades onde populações locais flutuam assincronicamente. “Long-term persistence of classic metapopulations is essentially due to asynchrony in the dynamics of local populations, which reduces the variance in the intrinsic rate of metapopulation increase and hence reduces the risk of metapopulation extinction” (Hanski, 1998)

O estudo “Persistence of an Extinction-Prone Predator-Prey Interaction Through Metapopulation Dynamics” (Holyoak e P. Lawler, 1996) pode não ter sido o primeiro a mostrar que a estrutura espacial tem a capacidade de contribuir para a persistência de dinâmicas predador-presa, mas foi pioneiro especificamente ao demonstrar claramente a assincronia entre os pedaços de habitat que gera esse padrão. Esse também foi um ponto importante na história da ecologia, mostrando como a baixa dispersão e a conectividade limitada impactam nas dinâmicas entre espécies e composição de comunidades. “[…]no studies have unequivocally demonstrated the asynchrony among patches, low dispersal rates, and rescue effects that prove metapopulation dynamics extend persistence[…]We have demonstrated that spatial subdivision increases the persistence times of Colpidium and Didinium […]” (Holyoak, P. Lawler, 1996)

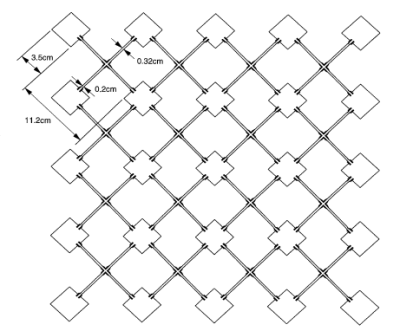

A Figura 1 demonstra como o experimento foi conduzido, comparando a persistência da dinâmica de predador e presa dos protozoários estudados em 2 tipos de ambientes únicos, isto é, aqueles sem subdivisões, garrafas únicas, e os ambientes subdivididos, formados por garrafas conectadas por um fino canudo, controlando a dispersão dos organismos. Mesmo comparando um habitat único com o mesmo volume total que o de um array (arranjo de garrafas), a dinâmica persistiu por mais tempo no contexto de arrays, metacomunidades. Isso se deu porque a dispersão foi diminuída por uma conectividade limitada.

Figura 1: Arrays

Fonte: Holyoak, P. Lawler (1996)

Apesar de ainda existir um forte debate sobre exatamente como a diversidade de comunidades é afetada por pressão antropogênica (CARDINALE, B. J. et al, 2018) , um consenso está emergindo que o foco deveria estar em estabelecer como a composição de espécies muda com o tempo por escalas espaciais de uma metacomunidade (Chase et al, 2019). Vários conceitos de metacomunidades são considerados na ciência da conservação, mas raramente são considerados simultaneamente (Chase, 2020). Conectividade e dispersão, especificamente em relação à intensidade (conectividade limitada, pouca dispersão ou alta dispersão, conectividade não ou pouco limitada) deveriam ser cuidadosamente analisadas na ótica da conservação. Alguns estudos (Doerr et al 2011, Ryan et al 2012, Berkström 2021), mesmo que nem sempre usando de base a teoria de metacomunidades, já consideram conectividade e dispersão no contexto da conservação . Entretanto, mesmo estes estudos já citados raramente mencionam palavras como metacomunidade ou metapopulação.

É importante ressaltar que a relação entre os fatores nem sempre é óbvia. Mais dispersão e conectividade em um primeiro momento e com menor exposição a esses temas, pode ser interpretado como algo unicamente positivo, que leva a maior biodiversidade. E em certos contextos isso pode ser verdade, como acontece no efeito source-sink para competidores mais fracos (Mouquet, Loreau, 2003). Mas, como visto os textos apresentados ao longo deste ensaio, em conjunto com as aulas durante a matéria, o óbvio raramente constitui uma regra. Estes conteúdos ajudaram a desconstruir alguns conceitos errôneos pré-estabelecidos sobre o funcionamento de comunidades e, por consequência, como a conservação de comunidades pode ser pensada.

The patterns and processes that emerge from the metacommunity level can provide valuable insights in the context of conservation biology, for example,in understanding the abundance and distribution of multiple species (particularly those that are rare and/or declining) in space and time; the degree to which species occupy their available habitat or are dispersal limited; and the biodiversity and compo-sition of species across scales. However, from our ISIWeb of Science search, out of the 1075 papers that used the search term “metacommunit∗OR meta-communit∗,” we found only 145 papers that used this term together with “conservation” in the past 5 years. (Chase et al, 2020)

Quando os conceitos de conectividade e dispersão foram propostos pela primeira vez, a primeira ideia que surgiu foi sobre a falta de conectividade entre manchas de habitat por conta de ações antropogênicas como o desmatamento. Com a gradual exposição a esse tema, foi evidenciando que um habitat fragmentado não se dá apenas por ação antropogênica, tudo depende da escala e dos organismos estudados, a fragmentação pode se dar pela disponibilidade natural de recursos, por exemplo. E isso mostra, portanto, como vários fatores de estruturação de comunidades devem ser levados em conta de maneira não óbvia para depois pensarmos em conservação.

Referências bibliográficas

CARDINALE, B. J. et al. Is local biodiversity declining or not? A summary of the debate over analysis of species richness time trends. Biological Conservation, v. 219, p. 175–183, 1 mar. 2018.

CHASE, J.M., B.J.McGill, P.L. Thompson, et al. Species richness change across spatial scales. Oikos 128: 1079–1091.2019.

CHASE, J. M. et al. Biodiversity conservation through the lens of metacommunity ecology. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1469, n. 1, p. 86–104, 14 maio 2020.

DOERR, V. A. J.; BARRETT, T.; DOERR, E. D. Connectivity, dispersal behaviour and conservation under climate change: a response to Hodgson et al. Journal of Applied Ecology, v. 48, n. 1, p. 143–147, 22 dez. 2010.

HANSKI, Ilkka. Metapopulation dynamics. 1998.

HOLYOAK, M.; LAWLER, S. P. Persistence of an Extinction-Prone Predator-Prey Interaction Through Metapopulation Dynamics. Ecology, v. 77, n. 6, p. 1867–1879, set. 1996.

HOLYOAK, M. Habitat Patch Arrangement and Metapopulation Persistence of Predators and Prey. The American Naturalist, v. 156, n. 4, p. 378–389, out. 2000.

LAWTON, J. H. Are There General Laws in Ecology? Oikos, v. 84, n. 2, p. 177, fev. 1999. HOLYOAK, M.; LAWLER, S. P. Persistence of an Extinction-Prone Predator-Prey Interaction Through Metapopulation Dynamics. Ecology, v. 77, n. 6, p. 1867–1879, set. 1996.

LEIBOLD, M. A. et al. The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology. Ecology Letters, v. 7, n. 7, p. 601–613, 4 jun. 2004.

LEIBOLD, M. A.; CHASE, J. M. Metacommunity ecology. [s.l.] Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2018.

MOUQUET, N.; LOREAU, M. Community Patterns in Source‐Sink Metacommunities. The American Naturalist, v. 162, n. 5, p. 544–557, nov. 2003.

VELLEND, M. The theory of ecological communities. Princeton: Princeton University Press, 2016.

Efeitos da Dispersão na diversidade de Comunidades e como isso pode se relacionar ao entorno de áreas protegidas

Barbara Lima Silva

Na Ecologia de Comunidades, juntamente com outros processos como deriva, seleção e especiação, a dispersão desempenha um papel significativo na dinâmica e composição das comunidades (Vellend, 2010). Este processo envolve o movimento de organismos no espaço e no tempo (Vellend, 2010),sendo influenciado por uma série de fatores, como densidade populacional (Kreuzinger-Janik et al., 2022), disponibilidade de recursos (Bogoni et al., 2020), predação (Holyoak e Lawler, 1996) e mudanças ambientais (Sugden e Pennisi, 2006). Os movimentos podem ser ativos, como a busca de recursos, ou passivos, como a dispersão de sementes pelo vento (Lowe e McPeek, 2014) podendo ter impactos significativos nas comunidades (Evans et al., 2016; Hubbell, 1979; Ron et al., 2018). Além disso, a dispersão ocorre em várias escalas e é necessário entender os seus efeitos dependendo delas. Em escalas locais, pode impactar diretamente a riqueza e composição das comunidades (Germain et al., 2017; Zha et al., 2016; Cadotte e Fukami, 2005). Já em metacomunidades, o movimento entre diferentes comunidades pode ter efeitos distintos, dependendo da escala temporal e da paisagem (Piano et al., 2023; Cadotte e Fukami, 2005; Grainger e Gilbert, 2016). Em uma escala mais ampla, a dispersão altera a distribuição das espécies em áreas geográficas, assim influenciando a diversidade de um local (Joly et al., 2019; Cadotte e Fukami, 2005).

Dependendo da teoria ecológica, temos diferentes perspectivas sobre o papel da dispersão na formação da estrutura das comunidades. Na Teoria da Biogeografia de Ilhas, a dispersão é vista como um processo que afeta a riqueza e distribuição de espécies em uma determinada área (MacArthur e Wilson, 1967). Por exemplo, há um conjunto de ilhas e, consequentemente, comunidades em cada ilha, assim, à medida que aumenta o isolamento geográfico entre comunidades, a probabilidade de colonização de novos habitats diminui, resultando numa menor riqueza de espécies (De Meester et al., 2005).Já na Teoria Neutra da Biodiversidade, a dispersão é considerada um processo aleatório. Nessa teoria, todos os indivíduos têm a mesma capacidade de se dispersar e colonizar novos habitats (Hubbell, 2001), ou seja, independente de seus atributos e características todos os indivíduos têm a mesma chance de colonizar um local. Essa teoria enfatiza a importância do processo da deriva, a qual afeta taxas de extinção e colonização, e não leva em conta a maior importância dos processos de seleção e competição. Enquanto na Teoria de Metacomunidades, que integra diferentes processos, como dispersão, deriva e seleção. Nessa teoria, a dispersão possui destaque, sendo um dos principais processos que influenciam a composição e dinâmica das comunidades em diferentes escalas (Leibold et al., 2004), mas ao integrar a dispersão com os processos de deriva e seleção, traz diferentes interpretações de como a dispersão pode influenciar os padrões de distribuição e abundância de espécies.

É muito importante entendermos a relação entre a diversidade alfa, beta e gama com a dispersão e suas diferentes escalas, pois essas combinações podem atuar de diversas formas na estruturação das comunidades. Enquanto a diversidade alfa reflete a quantidade de espécies em uma comunidade, a diversidade beta representa a “diferença” na composição de espécies entre as comunidades, e a diversidade gama engloba a diversidade em uma escala regional (Bogoni, 2023; Whittaker 1960). Modelos como o de Mouquet e Loreau (2002) e o de Kneitel e Chase (2004) buscam entender como se dá a relação entre a dispersão e a estrutura das comunidades ecológicas. O primeiro modelo prevê que um nível intermediário de dispersão é ótimo para maximizar a diversidade alfa de metacomunidades na escala local, pois as espécies persistem em manchas de habitat não favoráveis devido a existência de populações-fonte em habitats favoráveis (Mouquet e Loreau, 2002). Outro modelo aponta que se a composição das comunidades difere e que há espécies que apresentam altas taxas de dispersão. A tendência é que a diversidade beta aumente, e a diversidade alfa de cada comunidade se mantenha em baixa (Kneitel e Chase, 2004). Esses modelos ajudam a compreender as relações entre dispersão e diversidade dentro das comunidades e podem ser utilizados na conservação, especialmente em locais de preservação.

A criação de áreas protegidas é uma das principais estratégias de conservação, pois são estabelecidas para proteger a biodiversidade e os ecossistemas (Brancalion et al., 2016). No entanto, considerando que as espécies não permanecem somente nas áreas protegidas se movendo ao longo da paisagem (Paolino et al., 2016), a qualidade do habitat do entorno dessas áreas pode contribuir para a manutenção da diversidade. Assim, há estratégias complementares, como a implementação de Zonas de Amortecimento (ZA) - definidas como o “entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade” (Brasil, 2000). Contudo, nem todas as áreas protegidas possuem ZA, como é o caso das Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais. Assim, é importante destacar que a paisagem pode impactar a composição das comunidades, pois desempenha um papel como um filtro ambiental (Henle et al., 2004), e assim influencia nos processos da dispersão (Howes et al., 2023). Por exemplo, as matas ciliares, consideradas como APPs (Brasil, 2012), abrigam rotas de dispersão de espécies (Paolino et al., 2018; Ramos e Anjos, 2014).

Compreender os processos que afetam diversidade em diferentes escalas permite que possamos elaborar estratégias de manejo ecossistêmico, como reforço populacional e reintroduções (Genes et al., 2018), que contribuam para a manutenção da diversidade ao permitir analisar padrões de composição de espécies (Budgno-Pogoda et al., 2021; Chiarucci et al., 2011; Nogueira et al., 2008), inclusive dentro e fora de áreas protegidas. Ao longo de um gradiente de proteção ambiental, há o questionamento sobre como a diversidade pode ser sustentada. Qual o papel da dispersão na manutenção da composição das comunidades ao longo de um gradiente de proteção, tendo em vista o interior e o entorno de áreas protegidas?

Entender como a dispersão contribui para a diversidade em várias escalas e sua relação com áreas de proteção e estratégias de conservação é fundamental para criar estratégias eficazes de conservação. Ron e colaboradores (2018) realizaram um estudo por meio de modelagem que demonstra que a dispersão pode aumentar o tamanho efetivo das comunidades ao aumentar a ocorrência das espécies em diferentes localidades, e isso, consequentemente, pode aumentar a força de outros processos influenciando na composição das comunidades. Ao incluirmos as características da paisagem na relação entre dispersão e diversidade, é demonstrado por Pônzio et al. (2023) que a quantidade de cobertura vegetal nativa tem efeitos positivos na riqueza de espécies. Assim, a tendência é que a diversidade alfa em áreas protegidas seja maior que em seu entorno (Gray et al., 2016), contudo a diversidade alfa é maior no entorno da área protegida na Floresta Estadual de Cajuru (Pônzio et al., 2022). Esse cenário contra intuitivo pode estar na paisagem do entorno da área protegida, de forma que isso pode favorecer a dispersão das espécies alterando os valores de diversidade beta entre os locais. Quando consideramos a influência das áreas protegidas, a relação entre dispersão e diversidade pode ser complexa, especialmente ao depender da paisagem. Portanto, para contribuir com a formulação de estratégias de conservação mais eficazes, é necessário que os estudos busquem compreender essa relação e acrescente variáveis relacionadas à dispersão, visto que essa possui um papel relevante na manutenção da biodiversidade e na integridade das comunidades.

Referências bibliográficas

Bogoni, J. 2023. The analytic progress on biodiversity measures. Brazilian Journal Of Mammalogy 92: e92202395.

Bogoni, J. A., Muniz-Tagliari, M., Peroni, N., Peres, C. A. 2020. Testing the keystone plant resource role of a flagship subtropical tree species (Araucaria angustifolia) in the Brazilian Atlantic Forest. Ecological Indicators 118: e106778.

Brancalion, P. H. S., Garcia, L. C., Loyola, R., Rodrigues, R. R., Pillar, V. D., Lewinsohn, T. M. 2016. A critical analysis of the Native Vegetation Protection Law of Brazil (2012): updates and ongoing initiatives. Natureza & Conservação 14: 1–15.

Brasil. Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasil, 2012.

Bugno-Pogoda, A., Durak, R., Durak, T. 2021 Impact of Forest Management on the Temporal Dynamics of Herbaceous Plant Diversity in the Carpathian Beech Forests over 40 Years. Biology 10(5): 406.

Cadotte, M. W., Fukami, T. 2005. Dispersal, spatial scale, and species diversity in a hierarchically structured experimental landscape. Ecology Letters 8(5):548-557.

Chiarucci, A., Bacaro, G., Scheiner, S. M. 2011. Old and new challenges in using species diversity for assessing biodiversity. Philosophical Transactions Of The Royal Society B: Biological Sciences 366(1576): 2426-2437.

De Meester, L., Declerck, S., Stoks, R., Louette, G., Van De Meutter, F., De Bie, T., Michels, E., Brendonck, L. 2005. Ponds and pools as model systems in conservation biology, ecology and evolutionary biology. Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems 15:715-725.

Evans, S., Martiny, J. B H, Allison, S. D. 2016. Effects of dispersal and selection on stochastic assembly in microbial communities. The Isme Journal 11(1): 176-185.

Genes, L., Fernandez, F. A. S., Vaz‐De‐Mello, F. Z., Rosa, P. D., Fernandez, E., Pires, A. S. 2018. Effects of howler monkey reintroduction on ecological interactions and processes. Conservation Biology 33(1): 88-98.

Germain, R. M., Strauss, S. Y., Gilbert, B. 2017. Experimental dispersal reveals characteristic scales of biodiversity in a natural landscape. Proceedings of the National Academy of Sciences 114(17): 4447-4452.

Grainger, T. N., Gilbert, B. 2016. Dispersal and diversity in experimental metacommunities: linking theory and practice. Oikos 125(9): 1213-1223.

Gray, C. L., Hill, S. L. L., Newbold, T., Hudson, L. N., Börger, L., Contu, S., Hoskins, A. J., Ferrier, S., Purvis, A., Scharlemann, J. P. W. 2016. Local biodiversity is higher inside than outside terrestrial protected areas worldwide. Nature Communications 7(1).

Henle, K., Davies, K. F., Kleyer, M., Margules, C., Settele, J. 2004. Predictors of species sensitivity to fragmentation. Biodiversity and Conservation. Biodiversity & Conservation 13:207-251.

Holyoak, M., Lawler, S. P. 1996. Persistence of an Extinction‐Prone Predator‐Prey Interaction Through Metapopulation Dynamics. Ecology 77(6): 1867-1879.

Howes, B., González-Suárez, M., Jensen, H. J., Anjos, L., Develey, P. F., Hatfield, J. H., Morante-Filho, J. C., Uezu, A., Banks-Leite, C. 2023. Deforestation alters species interactions. Natural Sciences 3(2): 1-12.

Hubbell, S. P. 1979. Tree Dispersion, Abundance, and Diversity in a Tropical Dry Forest. Science 203(4387): 1299-1309.

Hubbell, S. P. 2001. The unified theory of biodiversity and biogeography. Princeton University Press, New Jersey. 396p

Joly, K., Gurarie, E., Sorum, M. S., Kaczensky, P., Cameron, M. D., Jakes, A. F., Borg, B. L., Nandintsetseg, D., Hopcraft, J. G. C., Buuveibaatar, B. 2019. Longest terrestrial migrations and movements around the world. Scientific Reports 9(1): 1-10.

Kneitel, J. M., Chase, J. M. 2003. Trade‐offs in community ecology: linking spatial scales and species coexistence. Ecology Letters 7(1): 69-80.

Lowe, W. H., McPeek, M. A. 2014. Is dispersal neutral? Trends in Ecology & Evolution 29: 444–450.

Kreuzinger-Janik, B., Gansfort, B., Ptatscheck, C. 2022. Population density, bottom-up and top-down control as an interactive triplet to trigger dispersal. Scientific Reports 12: 5578

Leibold, M. A., Holyoak, M., Mouquet, N., Amarasekare, P., Chase, J. M., Hoopes, M. F., Holt, R. D., Shurin, J. B., Law, R., Tilman, D., Loreau, M. 2004. The metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology. Ecology Letter, 7: 601-613.

MacArthur, R. H., Wilson, E. O. 1967. The Theory of Island Biogeography. Princeton University Press.

Mouquet, N., Loreau, M. 2002. Coexistence in metacommunities: the regional similarity hypothesis. The American Naturalist 159: 420–426.

Nogueira, I. de S., Nabout, J. C., Oliveira, J. E., Silva, K. D. 2008. Diversidade (alfa, beta e gama) da comunidade fitoplanctônica de quatro lagos artificiais urbanos do município de Goiânia, GO. Hoehnea 35(2): 219-233.

Paolino, R. M., Versiani, N. F., Pasqualotto, N., Rodrigues, T. F., Krepschi, V. G., Chiarello, A. G. 2016. Buffer zone use by mammals in a Cerrado protected area. Biota Neotropica 16(2).

Paolino, R. M., Royle, J. A., Versiani, N. F., Rodrigues, T. F., Pasqualotto, N., Krepschi, V. G., Chiarello, A. G. 2018. Importance of riparian forest corridors for the ocelot in agricultural landscapes. Journal of Mammalogy 99(4): 874–884.

Piano, E., Bonte, D., Meester, L., Hendrickx, F. 2023. Dispersal capacity underlies scale‐dependent changes in species richness patterns under human disturbance. Ecology 104(3): 1-13.

Pônzio, M., Alberici, V., Pasqualotto, N., Paolino, R., Rodrigues, T., Chiarello, A. 2022. Mammals of Cajuru State Forest and surroundings: a neglected but important Protected Area for the Cerrado conservation in the São Paulo state, Brazil. Biota Neotropica 22(1).

Ramos, C. C. O., Anjos, L. 2014. The width and biotic integrity of riparian forests affect richness, abundance, and composition of bird communities. Natureza & Conservação 12(1): 59-64.

Ron, R., Fragman-Sapir, O., Kadmon, R. 2018. Dispersal increases ecological selection by increasing effective community size. Proceedings Of The National Academy Of Sciences 115(44): 11280-11285.

Sugden, A., Pennisi, E. 2006. When to Go, Where to Stop. Science 313(5788): 775-775.

Vellend, M. 2010. Conceptual synthesis in community ecology. The Quartely Review of Biology 85, 183–206.

Whittaker, R. H. 1960. Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecological Monographs 30: 280–338.

Zha, Y., Berga, M., Comte, J., Langenheder, S. 2016. Effects of Dispersal and Initial Diversity on the Composition and Functional Performance of Bacterial Communities. Plos One 11(5): e155239.